Das moderne Indien: Die Tränen abwischen

Nach der Unabhängigkeit von den britischen Kolonialherren hat sich Indien über seinen Ruf als Land der Schönheit und Geheimnisse hinaus entwickelt und Großes von weltweitem Rang erreicht. Dennoch gibt es Warnungen vor ernst zu nehmenden künftigen Herausforderungen für die größte Demokratie der Welt.

Mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern hat das moderne Indien China als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholt. Der Subkontinent hat eine komplexe Geschichte und unterliegt weiterhin einem raschen Wandel. Das Ergebnis ist, dass man heute viele Formen von Indien findet, deren Definitionen von der jeweils individuellen Perspektive abhängen.

Auf nationaler Ebene gibt es das strahlende Indien: die größte Demokratie der Erde, Technologieweltmacht, Nutznießer der Globalisierung und stellenweise reale oder wahrgenommene Erfolgsgeschichte.

Doch abgesehen von einer winzigen, wohlhabenden Oberschicht ist die Realität für Millionen indischer Bürger heute weit weniger glanzvoll – getrübt durch Ungleichheit und Armut, die durch bittere Spaltung zwischen Religionen, Kasten und Klassen verschlimmert werden.

Wie wirken sich die Realitäten des modernen Indiens auf seine Bürger aus und welche Formen könnten Lösungen haben?

Strahlendes Indien

Die meisten von uns haben wahrscheinlich von der strahlenden Version Indiens gehört, mit Big Business und prominenten Milliardären, mit Wolkenkratzern, Mega-Shoppingcentern und Kinopalästen, mit einem enorm erfolgreichen IT-Sektor und bestens ausgebildetem Personal in Wissenschaft und Technik. Zu dieser Version könnten auch der Glamour und das Spektakel von Bollywood oder Kricketstars gehören.

Zweifellos sind Indiens viele Errungenschaften seit Erlangung der Unabhängigkeit beeindruckend. Laut dem Weltwirtschaftsausblick des Internationalen Währungsfonds (IWF) war Indien 2024 die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Der Antrieb dieser Volkswirtschaft profitiert eindeutig davon, dass sie einen der größten Inlandsmärkte der Erde hat.

Doch die Errungenschaften des modernen Indiens gehen weit über den wirtschaftlichen Erfolg hinaus. Raghuram G. Rajan, früherer Gouverneur der indischen Zentralbank und Chefökonom des IWF, und Rohit Lamba, Assistant Professor an der New York University in Abu Dhabi, weisen darauf hin, dass Indien außerdem als viertes Land den Mond erreicht und als erstes an dessen Südpol einen Rover abgesetzt hat.

Ergänzt werden solche markanten Erfolge durch die Energie und Fähigkeit von Basisorganisationen, zum Beispiel der Self Employed Womens Association – dem Verband selbstständiger Frauen, der 2,9 Millionen Frauen stärkt und soziale Mobilität über 18 Bundesstaaten hinweg fördert.

Hehre Ideale

Im August 1947, nach dem 89 Jahre währenden britischen Raj (der letzten Periode von über 300 Jahren Herrschaft in Indien), zogen die Briten endlich ab. Die Hoffnung der Zeugen dieser neuen Morgendämmerung war ganz und gar inklusiv: Sie ersehnten nicht nur ein blühendes Indien, sondern ein Indien, in dem es jedem Bürger gut gehen konnte.

Am Vorabend der Unabhängigkeit sagte Jawaharlal Nehru, führender Kopf der Kongresspartei (Indian National Congress, INC) und neuer Premierminister, in seiner berühmten Rede „Tryst With Destiny“ – Rendezvous mit dem Schicksal: „Das Ziel des größten Mannes unserer Generation [gemeint war Mahatma Gandhi] ist es, jede Träne von jedem Auge zu wischen.“

Tatsächlich empfand Gandhi dies als persönliche Mission. Doch das Ideal, jede Träne zu trocknen, stammt aus der Bibel (Jesaja 25, 8; Offenbarung 7, 17 und 21, 4), die Gandhi – obgleich kein Christ – mit Eifer studierte. In einer seiner Reden sagte er: „Ich betrachte sie als Bestandteil meiner heiligen Schriften.“ In der Bibel bedeutet das Trocknen der Tränen die Hoffnung auf ein Ende des Leidens für alle. Heute praktisch auf die persönliche Ebene angewandt könnte man es so verstehen, dass jeder Fürsorge für seine „Nächsten“ zeigt, wer sie auch sein mögen.

Indien war ein Land mit vielen Religionen – es gab Hindus, Muslime, Christen, Sikhs und andere. Trotzdem wurden etwaige Sorgen, dass religiöse Spaltungen einen gemeinsamen Erfolg behindern könnten, an diesem Punkt in seiner Geschichte dadurch gemindert, dass die INC eine säkulare Partei mit einem hohen Maß an Zustimmung war.

Als am 26. Januar 1950 die Verfassung in Kraft trat, wurde Indien offiziell eine demokratische Republik. An diesem Punkt, so Asghar Ali Engineer, ein prominenter Islamforscher und Aktivist für interreligiöse Harmonie, „bekamen alle Bürger Indiens ohne Ansehen von Kaste, Glauben, Hautfarbe und Geschlecht gleiche Rechte und wurden gleich vor dem Gesetz“.

„Es war eine große soziale Revolution für das Volk Indiens in einer vom Kastenwesen beherrschten hierarchischen Gesellschaft, wo eine Vielzahl von Menschen als Unberührbare behandelt wurde.“

Die Voraussetzungen waren geschaffen, um „jede Träne von jedem Auge zu wischen“, und für eine Teilhabe aller an dem erwarteten Erfolg des modernen Indiens – wenigstens theoretisch.

Ein anderes Indien

Trotz hoher Ideale blieben Probleme auch in der Zeit nach der Unabhängigkeit bestehen. Ashoka Mody, Gastprofessor für internationale Wirtschaftspolitik an der Princeton University, schreibt: „Nehru setzte auf Schwerindustrie, aber er verlor. […] Das Wachstum der Arbeitsplätze schwächelte, hohe Inflationsraten höhlten die Einkommen aus, und nach wie vor herrschte desolate Armut.“ Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich der Produktionssektor in Indien deutlich schwächer als in China, Japan, Hongkong und Südkorea. Und während Indiens Industrie in jüngerer Zeit rasche Fortschritte gemacht hat, hat sich Delhi 2023 infolge der ungenügenden Durchsetzung von Umweltschutzgesetzen die zweifelhafte Ehre verdient, weltweit die Hauptstadt mit der stärksten Schadstoffbelastung zu sein.

Manche sind der Ansicht, dass das Problem der menschlichen Habgier nach dem Abzug der Kolonialherren zurückblieb. Abgesehen von den Akteuren änderte sich wenig. Der verstorbene Surendra Mohan, ein sozialistischer Denker und prominenter Politiker, bemerkte: „Das koloniale Modell blieb erhalten. Der einzige Unterschied – und es war ein strategischer Unterschied – war, dass die Anhäufung von Kapital unseren Kapitalisten zugute kam und nicht den Ausländern.“

So ist der gegenwärtige Zustand Indiens alles andere als strahlend für alle seine Bürger. Die Realität für Millionen ist, dass sie weiterhin in einer Falle von Ungleichheit und Armut sitzen. Noch vielen müssen die Tränen abgewischt werden. Mody zufolge ist in der Zeit seit der Unabhängigkeit konsistent versäumt worden, grundlegende „Kollektivgüter“ für alle zu schaffen – „Bildung, Gesundheit, lebendige Städte, ein faires Justizsystem und eine saubere Umwelt“ –, die „unentbehrlich für gute Arbeitsplätze und menschliches Wohl“ seien.

Angesichts zunehmender Ungleichheit begründet Mody seine Zurückhaltung hinsichtlich der Zukunftsaussichten mit Versäumnissen der Vergangenheit. Im Einklang mit Mohan argumentiert er, dass durch Momente wirtschaftlicher Liberalisierung in Indien wie zum Beispiel 1991 „zu dem Vorherrschen von Korruption und Kriminellen in der Politik eine ,Ich-ich-ich‘-Kultur hinzukam“. Er fährt fort: „Individualismus […] bedeutete ein gieriges Drängen nach Zugang zu Privilegien, während der Markt Mühe hatte, seine Wunder zu wirken.“ In manchen Fällen koppelten sich die Reichen und Mächtigen in Indien ab, zogen ins Ausland und hörten auf, Kollektivgüter für die Armen zu fordern. Die, die blieben, schreibt er, „nutzten ihre Macht und Privilegiertheit, um zu raffen, statt zu schaffen“.

Gandhi sprach die Erkenntnis aus, dass genug da war für den Bedarf aller, aber nicht für die Gier aller. Doch der Wirtschaftswissenschaftler Rajesh Chakrabarti bemerkt: „Prinzipien im Geist Gandhis wurden trotz gelegentlicher Lippenbekenntnisse bei der Gestaltung der Prioritäten des Landes weitgehend ignoriert, und das hat für einen Entwicklungsprozess gesorgt, der zuerst an den Massen vorbeigeht und sie dann durch ein indirektes ,Durchsickern‘ erreicht, statt zuerst durch sie hindurchzugehen.“

„Ich wage zu behaupten, […] dass die Natur genug für unsere täglichen Bedürfnisse hervorbringt, und wenn nur jedermann genug für sich selbst nähme und nichts mehr, gäbe es keine Massenarmut auf dieser Welt.“

Ob einzelne Inder Zugang zu verbesserten Einkommen und Chancen haben, hängt zum Teil davon ab, wie und wo sie leben. Einerseits leben 36 % von ihnen in städtischen Gebieten. Ralph Buultjens, Professor an der New York University, definiert dieses urbane Umfeld als „das Indien von moderner Industrie, nationaler Politik und Außenpolitik, staatlicher Planung, nationalen Medien, großen Universitäten, Unternehmen, Militär, Wissenschaft und Technologie“. Dagegen leben die übrigen 64 % weit entfernt von all dem in ländlichen Gebieten, wo der Wandel langsam ist. Wenn die kosmopolitische und die ländliche Sphäre zusammenkommen, steigt Indiens Erfolg als Gesamtheit. Wenn nicht, ist die Größe der Kluft ein erhebliches Hindernis für den Fortschritt. Daher ist ein bloßes Durchsickern im ländlichen Raum unverhältnismäßig stark spürbar.

So wurde eine tragische Epidemie von Selbsttötungen indischer Kleinbauern direkt steigenden Kosten zugeschrieben. Laut einer Erhebung durch das nationale Amt für Statistik war im Jahr 2018 über die Hälfte der bäuerlichen Haushalte in Indien verschuldet. Inzwischen hat das indische Kriminalregister die konservative Schätzung abgegeben, dass sich im Jahr 2022 etwa 11.290 und im letzten Jahrzehnt mindestens 112.000 in der Landwirtschaft beschäftigte Personen das Leben genommen haben.

Natürlich ist die Tatsache, dass ein Land eine Demokratie wird, keine Garantie gegen Eigennutz und politische Korruption. Manche meinen, dass die Schattenwirtschaft mit Schwarzgeld (Mitteln, die illegal erworben und/oder an der Steuer vorbeigeschleust werden) und kurzfristiges Denken in der Politik die Verteilung von Kollektivgütern im ganzen Land vereitelt haben. Zudem waren Schätzungen zufolge nicht weniger als 48 % von Indiens Vermögen zeitweise auf Schweizer Bankkonten gebunkert. Weiter merkt Mody an, dass 2019 gegen mehr als 25 % der indischen Parlamentarier Strafverfahren liefen, unter anderem wegen „Mord, Entführung und Erpressung“.

Mody behauptet: „Statt bestrebt zu sein, Kollektivgüter in einem Umfang bereitzustellen, der Chancen für alle eröffnete, präsentierten sich führende Politiker als Heilsbringer, die Zugang zu knappen Kollektivgütern gewährten, oft als leicht publizierbare Werbegeschenke.“ Das sei ein zynisches Mittel gewesen, für anhaltende Nachfrage zu sorgen. Mit dieser Ansicht ist er nicht allein. So beobachtet Rajan schon lange den Aufstieg des „käuflichen Politikers“ in Indien. Einem solchen Politiker geht es nicht darum, für hilfreiche systemische Reformen für die Unterprivilegierten zu sorgen. Stattdessen ist er, meint Rajan, „die Krücke, die den Armen und Unterprivilegierten hilft, in einem System zurechtzukommen, das ihnen so wenig Zugang gibt“.

Wenn man als ein Beispiel die Beschäftigung betrachtet, sieht man, dass die schwache Schaffung von Arbeitsplätzen zu Unterbeschäftigung geführt hat, und Unterbeschäftigung ist seit der Unabhängigkeit ein zentraler Missstand in Indien. Einem Pew-Forschungsbericht von 2019 zufolge gaben 76 % der befragten Inder an, ihre größte Sorge sei das Fehlen von Beschäftigungschancen. Dies allein ist ein besorgniserregender Trend für ein Land, in dem – so der Bericht – fast die Hälfte der Bürger jünger ist als 25 Jahre.

Der Mangel an Arbeitsplätzen hat das Aufkommen von timepass (Zeitvertreib) bewirkt. Dieses Wort wurde etwa ab 1990 von englischsprachigen Indern verwendet, um zu beschreiben, was Arbeitslose tun, während sie auf offene Stellen warten. Doch um alle Inder im Erwerbsalter in Beschäftigung zu bringen, müsste die Volkswirtschaft laut Mody „im Lauf des nächsten Jahrzehnts 200 Millionen Arbeitsplätze schaffen“, was er für „unmöglich“ hält.

„Timepass […] hat generell die Konnotation, dass die Aktivität, und sei sie auch harmlos, weder ernsthaft noch produktiv ist, weil sie nur dazu da ist, Zeit totzuschlagen und potenzielle Langeweile abzuwehren.“

Aufstieg des Hindu-Nationalismus

Indiens anhaltende Spaltungen zwischen Kasten, Klassen und Religionen haben eine Gleichheit für alle von Grund auf verhindert – und mit ihr das Ziel, „jede Träne von jedem Auge zu wischen“.

So gründeten die Briten 1947 im Rahmen ihres hastigen Rückzugs „Britisch Indien“ und machten aus zwei Regionen des Lands, die nicht nebeneinanderlagen, den Staat Pakistan. Das nannte Suchitra Vijayan, Journalist, Anwalt und einstiger Mitarbeiter der UN-Kriegsverbrechertribunale in Jugoslawien und Ruanda, „eine stümperhafte Amputation“.

Hindus und Sikhs, die in dem neuen West- und Ostpakistan lebten (Letzteres wurde 1971 auch unabhängig und in Bangladesch umbenannt), mussten aus der Heimat ihrer Vorfahren auswandern. Muslime, die über Jahrhunderte gleichberechtigte Einwohner Indiens gewesen waren, galten plötzlich als Ausländer. Die darauffolgende Entwurzelung von Millionen führte zu einer massiven Flüchtlingskrise und zu Gewalt. Am 30. Januar 1948 wurde Gandhi auf dem Weg zum Gebet von einem jungen Hindu-Fanatiker ermordet, der über die Bemühungen des führenden Pazifisten erzürnt war, die religiösen Widersacher zu versöhnen. Als die Migrationswelle später in demselben Jahr endete, waren Harvard-Forschern zufolge zwischen 15 und 18 Millionen Menschen über die neuen Grenzen umgesiedelt – und mindestens drei Millionen (anderen Schätzungen zufolge mehr) waren tot.

Anzeichen einer gespaltenen Gesellschaft sind weiterhin sichtbar in Indien, verstärkt durch zunehmende Ungleichheit. Das Gefühl, in der Falle zu sitzen, und die Tatsache, dass der durch die Globalisierung generierte Wohlstand nicht zu „niedrigeren“ Klassen und Kasten durchgesickert ist, hat zur Entstehung einer Unterstützerbasis für die nationalistische Hindupartei Bharatiya Janata Party (BJP, Indische Volkspartei) beigetragen. Diese hat ihre Wurzeln in der ethnonationalistischen politischen Ideologie Hindutva, die Indien im Sinn einer Hindu-Hegemonie definiert.

Professor Thomas Piketty von der Pariser Elite-Universität École des hautes études en sciences sociales weist darauf hin, dass die BJP sich selbst als „die größte politische Partei der Welt“ bezeichnet, sogar größer als die Kommunistische Partei Chinas. Die BJP ist seit 2014 allein an der Macht und steht gegen eine wahrgenommene islamische Bedrohung. Piketty kommentiert, dass Parteien überall auf der Welt, wenn die meisten Menschen nicht von der Globalisierung profitieren, „die identitäre Rhetorik aufdrehen können, sei sie anti-Muslim oder anti-Latino“.

Und mit dem Aufstieg der BJP, so Mody, „wurde der ,zornige Hindu‘ Hindutvas Fußsoldat“. Der französische Politologe und Indologe Christophe Jaffrelot teilt den Eindruck, dass die BJP bei dem Ausbruch von antimuslimischer Gewalt im Namen von Politik mit „zornigen jungen Männern“ im Bunde ist.

„,Zornige Hindus‘, stets bereit zum Kampf mit Muslimen und anderen, die als Gegner wahrgenommen werden, wurden zu Erfüllungsgehilfen des xenophobischen Nationalismus.“

Jaffrelot ist der Ansicht, dass die Partei und der Premierminister Narendra Modi durch eine Vermengung von Populismus und Hindutva an die Macht kamen. Er berichtet, dass Modis Anhänger ihn manchmal als „Hindu Hriday Samrat“ (Kaiser der Hindu-Herzen) vorstellten. Ihr Wahlkampfslogan von 2014 bedeutet übersetzt „Gute Tage sind auf dem Weg“. Während Modis Zeit als Oberminister in Gujarat Anfang der 2000er-Jahre wuchs das Bruttoinlandsprodukt dieses Bundesstaats um magere 0,2 % (von 1,1 % über dem nationalen Durchschnitt auf 1,3 %), doch das genügte seinen Anhängern, um Modi und das „Gujarat-Modell“ als Lösung für ganz Indien zu präsentieren.

Doch nach mehr als zehn Jahren unter Modi als Premierminister klafft weiterhin eine große Lücke zwischen dem „strahlenden Indien“ und der Realität. Auch wenn manche am ärmeren Ende der Gesellschaft der BJP zur Macht verholfen haben könnten, spüren sie keinen wirtschaftlichen Nutzen davon. Zudem hat Indiens muslimische Bevölkerung unter aktiver Verfolgung zu leiden.

Aakar Patel, Vorsitzender des indischen Vorstands von Amnesty International, schließt aus mehreren globalen Rankings: „Die Ergebnisse lassen wenig Raum für Diskussion oder Anfechtung. Das Ausmaß und das Tempo der Verschlechterung der Regierungsführung ab 2014 sind manifest.“ Den Grund sieht er darin, dass, auch wenn eine Doktrin des Hasses gegen Unerwünschte populär sein mag, „kein Text über Hindutva-Wirtschaftspolitik oder über Hindutva-Strategie existiert“, der als Rahmen für die tatsächliche Regierungsführung dienen könnte. In Patels Augen liegt das daran, dass Indiens herrschende Rechte dies „für unwichtig hält“.

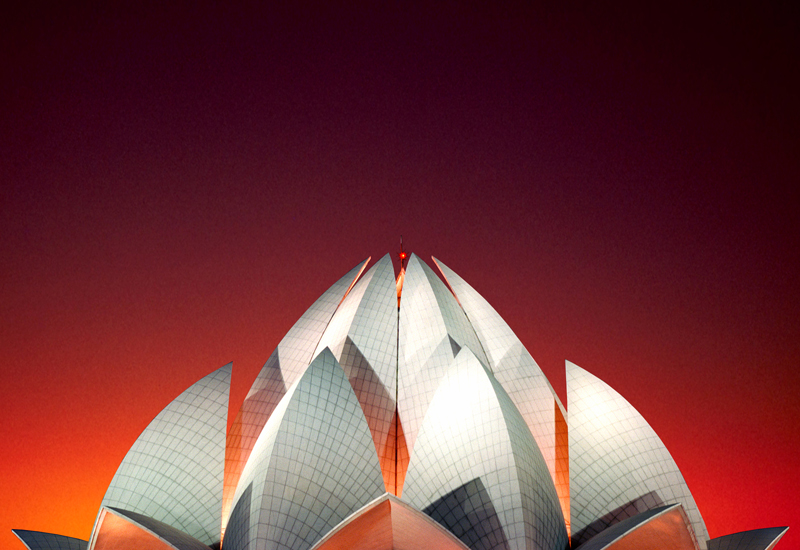

Der Baha’i-Lotustempel in Delhi wurde 1986 fertiggestellt. Die halb geöffnete Lotusblüte besteht aus 27 mit weißem Marmor verkleideten „Blütenblättern“ und symbolisiert die Hoffnung auf Einheit und Frieden zwischen allen Völkern, Rassen und Religionen.

Gebrochen, aber nicht hoffnungslos

Trotz dessen, was manche als Gefahr für die konstitutionelle Republik und Demokratie Indiens wahrnehmen, haben mehrere Kommentatoren noch Hoffnung für die Zukunft. Wie könnte eine solche Zukunft aussehen?

In der Anfangsphase der Coronapandemie kursierte in Indiens sozialen Medien ein aussagekräftiges Foto. Es zeigte Mohammad Saiyub, einen 22-jährigen Muslim, der den Kopf seines Freunds Amrit Kumar auf dem Schoß hielt. Amrit war ein 24-jähriger Dalit – der Ausdruck bezeichnet die früher sogenannten Unberührbaren, die unterste Schicht in dem jahrhundertealten Hindu-Kastensystem.

Die beiden Freunde stammten ursprünglich aus Uttar Pradesh. Sie hatten die gerade zum Überleben ausreichende Existenz als Kleinstbauern verlassen und in Surat, einer Stadt in Gujarat, Arbeit in Textilfabriken gefunden. Dieser knappe Umriss ist in Indien allgemein bekannt. Aber am 24. März 2020 ordnete die Regierung einen sofortigen Lockdown für das ganze Land an. Die meisten Unternehmen, auch Surats Textilindustrie, wurden geschlossen. Als die Ersparnisse der beiden Freunde erschöpft waren, machten sie und andere wie sie sich auf den langen, glühend heißen Heimweg zu den Dörfern.

Zusammen mit anderen Wanderarbeitern konnten sie in einem überfüllten Lastwagen mitfahren, doch dann bekam Amrit hohes Fieber. Die anderen Mitfahrer fürchteten sich vor Corona und bestanden darauf, dass Amrit ausstieg. Saiyub entschied sich, mit ihm zu gehen. Die indische Zeitschrift Outlook berichtete, dass sie abgesetzt wurden, „wo ein paar barmherzige Samariter durchziehenden Wanderarbeitern Essen und Wasser gaben“. Während beide am Straßenrand auf den Rettungswagen warteten, hielt Saiyub Amrits Kopf auf dem Schoß und goss ihm Wasser auf die Lippen. Dies war der Moment, in dem das symbolträchtige Foto entstand. Amrit starb dann in einem Krankenhaus in der Nähe – nicht an Corona, sondern an schwerer Dehydrierung, verursacht durch die Hitze von 43 Grad Celsius.

Das Foto wurde als eindringlicher Ausdruck der wahren Verhältnisse im modernen Indien gesehen – auch von Mody: „73 Jahre nach der Unabhängigkeit offenbarte das Foto von Saiyub, der Amrit hält, wie gebrochen die indische Wirtschaft war.“ Er fährt fort: „Das Foto erklärte, warum von denen, die es bis in die Städte schafften, mindestens 100 Millionen Inder ,temporäre‘ oder ,Pendelmigranten‘ waren und von Minimallöhnen in überfüllten und unhygienischen Unterkünften lebten, von denen sie oft nach Hause zurückkehrten.“

Ein positiverer Aspekt des Fotos ist, dass es Hoffnung auf Heilung der bitteren religiösen Spaltungen im modernen Indien zeigte, die einen allen gemeinsamen Erfolg behindern. Mody zitiert den Journalisten und preisgekrönten Buchautor Basharat Peer, der über die Freundschaft der beiden Männer ungeachtet der religiösen Kluft zwischen Muslim und Hindu schreibt, sie falle „wie ein sanfter Regen vom Himmel“ auf Indiens „hasserfüllten öffentlichen Raum“.

Auch der Journalist Vijayan hat noch Hoffnung auf eine bessere Zukunft und schreibt: „Wenn nicht für uns, dann schulden wir es unseren Kindern, diesen Hass auszutreiben, der seit über siebzig Jahren Familien und Geschichten trennt.“ Im Hinblick auf das Handeln der BJP gegenüber den „anderen“ stellt Piketty fest: „Hier geht es um die tatsächlichen Grenzen der Gemeinschaft, und in diesem Fall ist die Grenze im Inneren.“

„Hindu-Nationalisten argumentieren, nur manche Mitglieder der Gemeinschaft seien legitim, und der Rest habe sich unterzuordnen oder wegzugehen.“

Die Tränen abwischen

Eines der Ideale bei der Gründung eines unabhängigen Indiens war das Ziel, „jede Träne von jedem Auge zu wischen“. Trotz großer Erfolge in vielen Bereichen bleibt dieses hohe Ideal noch zu erreichen, ob in Indien oder dem Rest der Welt. Vielleicht ist es so, wie Piketty schreibt, und die Grenze ist im Inneren.

Mody meint: „Indiens Probleme gehen tief; aus diesem Grund gibt es keine politischen oder technologischen Wunderwaffen.“ Das liegt daran, wie Piketty impliziert, dass Habgier und Hass Probleme sind, die im Herzen jedes Einzelnen von uns stecken können. Sie verhindern, dass es allen zusammen gut gehen kann. Sie zu überwinden, würde tiefgehende Lösungen erfordern, und um diese zu ermöglichen, müssten wir alle akzeptieren, dass Mitmensch jeder ist, mit dem wir durch das Leben gehen, ohne Rücksicht auf Selbstinteresse oder wahrgenommene Spaltungen oder Unterschiede.

Wir alle sind als Personen frei, diese Art Fürsorgepflicht heute zu praktizieren, aber natürlich ist es schwer, zu sehen, wie das Wunder „keine Tränen mehr“ als universale Realität wahr werden könnte. Doch der Dalai Lama hat geschrieben: „Der Versuch, Weltfrieden durch den inneren Wandel einzelner Personen zu erreichen, ist schwierig, aber es ist der einzige Weg.“ Kollektiver Wandel kann nicht ohne persönlichen Wandel geschehen.

Vielleicht können wir in dem profunden Bild von Mohammad Saiyub, dem Muslim, der seinem Freund und Mitmenschen Amrit Kumar, dem Dalit, den Kopf hält, eine Vorstellung davon bekommen, wie eine solche Zukunft für alle aussehen wird. Wie Peer schrieb, können wir in diesem Bild der Hoffnung wirklich etwas so Erquickendes wahrnehmen wie „einen sanften Regen vom Himmel“.