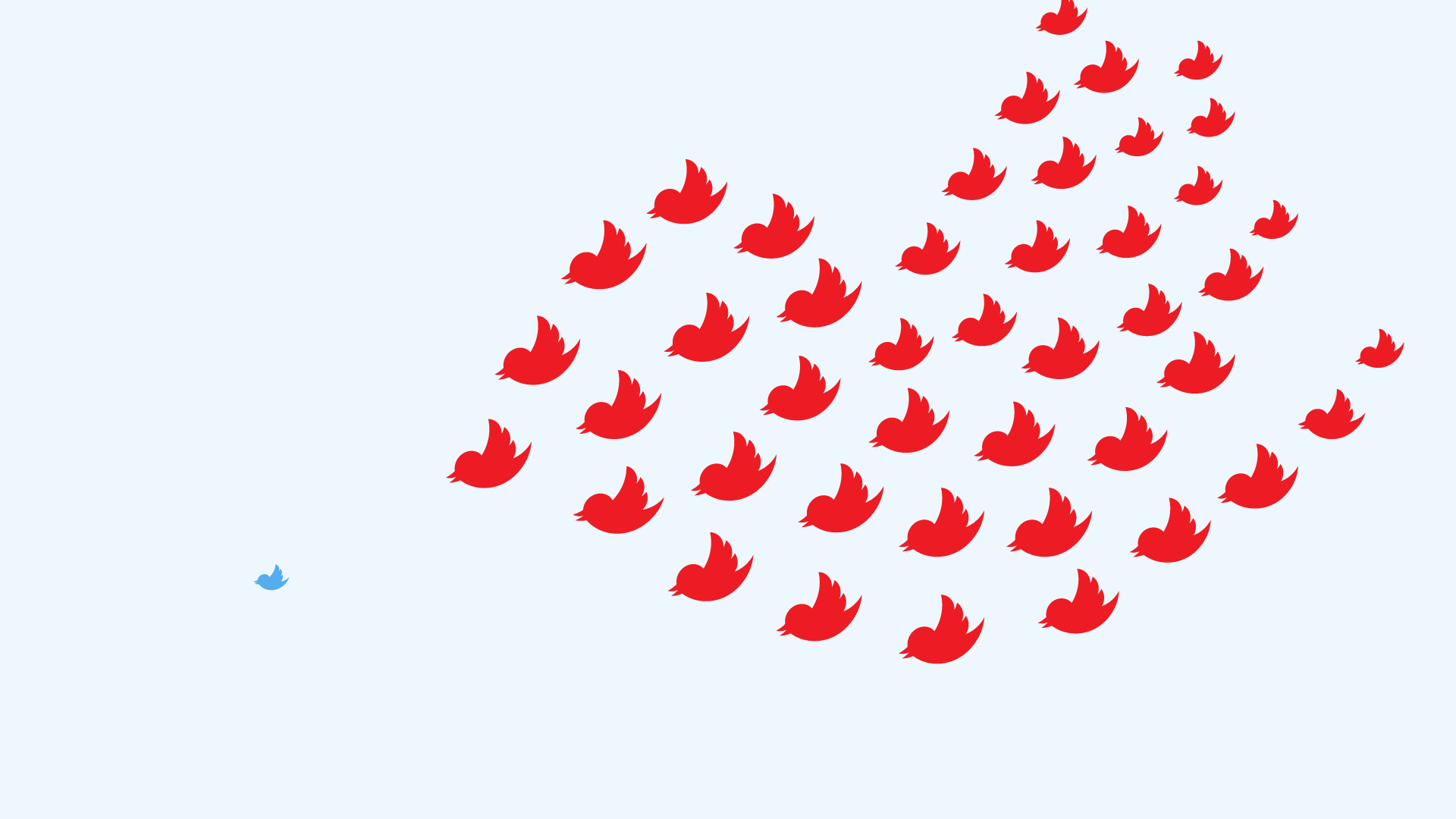

Virtuelle Lynchjustiz

Die Macht des Internets zeigt sich vielleicht an keiner Stelle offenkundiger als an dem Tempo, mit dem das Publikum dort (Un-)Recht spricht.

Im Juli 2015 schoss der amerikanische Zahnarzt Walter Palmer in Zimbabwe einen männlichen Katanga-Löwen. Dieser Löwe lebte im Hwange-Nationalpark und ein Forscherteam aus Oxford hatte ihn (und sein Rudel) seit 1999 beobachtet. Er war 13 Jahre alt und wurde Cecil genannt. Bei den Touristen war er der beliebteste Löwe im Park; viele erkannten ihn an seiner Mähne mit den schwarzen Haarspitzen, wenn er auf ihr Auto zukam.

Die Nachricht, dass jemand Cecil abgeschossen hatte, löste weithin Empörung aus, zuerst im Internet und dann in den traditionelleren Medien. Innerhalb von Stunden wurde sie eines der Topthemen in den Nachrichten. Auf Twitter näherte sie sich Platz eins und zahlreiche Zeitungen, Sender und Blogs veröffentlichten Berichte, die Palmer und seine Tat überwiegend verurteilten. Palmer gab nach seiner Rückkehr in die USA die Erklärung ab, er sei der Meinung, legal gehandelt zu haben, und die Großwildjagd sei „eine Aktivität, die ich liebe“.

Zwar bestätigten offizielle Stellen in Zimbabwe später, dass Palmer kein Gesetz gebrochen hatte, doch im Internet herrschte dennoch Entrüstung. Wie konnte der Mann, der ein geschütztes Tier getötet hatte – insbesondere eines, das so viel Zuneigung geweckt hatte –, ungestraft davonkommen?

Wie auch immer diese Erschießung moralisch zu beurteilen ist (und es ist mit Sicherheit eine Schande, dass ein Geschöpf gejagt und getötet wird, weil ein Mann das genießt): Komplexer und spannender ist in vielfacher Hinsicht die Art, mit der sich das Internetpublikum auf Palmer „einschoss“ und den Jäger zum Gejagten machte.

Macht für alle

Der Journalist und Buchautor Jon Ronson untersucht dieses Thema in seinem Bestseller So You’ve Been Publicly Shamed. Ronson spricht als ein Mitglied der „Meute“, wie er es nennt: als jemand, der in früheren Zeiten auf Twitter eilfertig die Missetaten anderer anprangerte („Bloßstellungen, auf die man stolz ist“, attestiert er noch immer), in der Hoffnung, die Bloßstellung werde die „Demokratisierung der Justiz“ fördern.

Eine seiner Fallstudien betrifft Justine Sacco, eine amerikanische PR-Beauftragte. Auf dem Weg nach Südafrika postete sie im Dezember 2013 einen unklugen Scherz, der einen Zusammenhang zwischen Rasse und AIDS herstellte. Als sie nach elf Stunden Flug das nächste Mal auf ihr Telefon sah, war ihr Name auf Twitter der meistgenannte. Mit dem Hashtag #HasJustineLandedYet verurteilten die Nutzer ihren Scherz (viele von ihnen verlangten, sie solle gefeuert werden), verfolgten ihren Flug und warteten darauf, dass sie entdeckte, was sie da ausgelöst hatte. Am Flughafen von Kapstadt stellte jemand ein Foto von ihr ein, auf dem sie eine Sonnenbrille trug, angeblich „zur Tarnung“. Ihre Arbeitgeber wurden auf den Tweet und den Entrüstungssturm aufmerksam und warfen sie hinaus. Eine schnelle Google-Suche nach ihrem Namen (laut Ronson in den folgenden elf Tagen über 1,2 Millionen Male geschehen) zeigt, dass dieser unbedachte Augenblick sie nun definiert.

Unmittelbar nach Justine Saccos unklugem Tweet an ihre 170 Twitter-Follower ging es wie ein Lauffeuer durch das Internet: Eine begierige Meute von Internetmobbern und Trollen verurteilte sie sofort als herzlos und engstirnig. Hätten sie auf den Kontext geachtet, ehe sie urteilten, so hätten sie erkannt, dass ihre Bemerkung satirisch gemeint war – mit den Worten von Jon Ronson: „ein schlecht formulierter Scherz, der Privilegien […] und Rassismus verspotten sollte“

Walter Palmer erging es ähnlich. Die Adresse seiner Zahnarztpraxis wurde eruiert und ins Internet gestellt. Das zog Demonstranten an, sodass er seine Praxis für mehrere Wochen schließen musste. Er veröffentlichte eine Entschuldigung, die von Kritikern zerrissen und abgetan wurde. Alles wurde berichtet und in zahlreichen Artikeln, Blogs und Tweets verewigt.

Manche Autoren, darunter auch Ronson, sehen hier eine Entsprechung zu öffentlichen Bestrafungen der Vergangenheit, die über Jahrtausende Bestandteil von Rechtssystemen waren. Öffentliche Hinrichtungen, Schandkragen, Auspeitschen, Brandmarken und Pranger waren Versuche, durch Schande Gerechtigkeit zu bewirken.

„Das Inbild der Schande verkörperte sich und wurde offenbar in dieser Vorrichtung aus Holz und Eisen [dem Schandkragen]. Mir scheint, es kann keine Greueltat gegen unsere Natur geben, […] keine schrecklichere Greueltat, als dem Missetäter zu verbieten, sein Gesicht aus Scham zu verstecken; denn das war das Wesen dieser Bestrafung.“

In vielen Fällen war die Bloßstellung mehr seelischer als körperlicher Natur; Nathaniel Hawthornes Roman The Scarlet Letter (Der scharlachrote Buchstabe, deutsch von Jürgen Bröcan, 2014) schildert als Beispiel Hester Prynne, die wegen Ehebruchs verurteilt wird und dann per Gesetz gezwungen ist, auf ihrer Kleidung ein großes scharlachrotes „A“ (für adulteress, Ehebrecherin) zu tragen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit zeigt. Der Buchstabe, eine Art textiles Brandmal, sollte sie demütigen und anderen als Warnung dienen.

Die historische Praxis öffentlicher Bestrafung, die im 19. Jahrhundert weitgehend (wenn auch nicht restlos) verschwand, scheint ein Vorbild der Internetjustiz zu sein. Doch die heutige Version ist anders – und vielleicht gefährlicher. Die Soziologin Jennifer Jacquet schreibt: „Das Tempo, in dem Informationen sich verbreiten können, die Häufigkeit der anonymen Bloßstellungen, die Größe des Publikums, das sie erreichen können, und die Permanenz der Informationen unterscheiden digitale Bloßstellungen von Bloßstellungen der Vergangenheit“ (Is Shame Necessary?). Doch der wichtigste Aspekt des Bloßstellens heute könnte die Frage sein: Wo ist bei dieser Form der „Justiz“ die Gerechtigkeit?

„Gerechter Zorn“

Palmer und Sacco sind sehr bekannte Fälle, aber keine Einzelfälle. Unter dem Titel „The Year of Outrage“ (Das Jahr der Empörung) führte die Zeitschrift Slate für jeden Tag des Jahres 2014 wenigstens ein Ereignis auf, das einen Entrüstungssturm im Internet auslöste. Für manche Tage fiel die Auswahl schwer, und seither ist die Häufigkeit kaum zurückgegangen.

Angesichts der unleugbaren Macht der Masse im Internet ist das nicht überraschend. Ronson schreibt: „Mit der Demütigung nutzten wir ein ungeheuer machtvolles Instrument – ein Zwangsmittel, grenzenlos und zunehmend an Geschwindigkeit und Einfluss. Hierarchien wurden eingeebnet. Die Stummgemachten bekamen eine Stimme.“ Damals sah Ronson darin eine „Bürgerjustiz, die sich auf dramatische und gerechte Weise Geltung verschafft“.

Wie im Fall Sacco sind die Regelverstöße, auf die sich Onlinebloßsteller stürzen, selten Verbrechen im herkömmlichen Sinn. Häufig sind sie nicht rechtswidrig. Das gehört zur Daseinsberechtigung der Bloßstellung im Internet: Sie ist eine Art Justiz in Bereichen, die das Gesetz nicht erreichen kann oder will. Geringfügige, folgenlose oder ungeschickte Fehlleistungen – selbst vermeintliche Fehlleistungen – werden von Internetmassen verhöhnt; ernsthafte Verbrechen werden weitgehend den Gerichten überlassen. Der Rest steht im Internet auf noch nie da gewesene Weise allen offen.

Der Mechanismus der Bloßstellung im Internet wirkt zunächst ansprechend. Sie ist ein moralisches Instrument, das eingesetzt wird, um bei bestimmten Regelverstößen für „Gerechtigkeit“ zu sorgen. Doch einige Beobachter, darunter auch Ronson, haben Zweifel an dieser Art von Justiz geäußert, und die Frage ist legitim, ob sie überhaupt ein wirksames Mittel ist, um für Gerechtigkeit zu sorgen.

Vorschnelle Urteile

Das Internet ist schnelllebig. Leicht zu lesen, leicht zu überfliegen, leicht zu kommentieren. Alles geschieht rasch. In der Zeit, in der dieser Satz getippt wird, werden 180 000 Tweets gepostet. Diese Geschwindigkeit setzt Menschen, die Bürgerjustiz üben wollen, unter Druck. Sie lässt wenig Zeit für Urteilsfindung oder sorgsames Nachdenken. Bei Bloßstellungen im Internet ist wenig davon zu sehen, dass Menschen „schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn“ wären, wie der Apostel Jakobus im 1. Jahrhundert empfahl (Jakobus 1, 19, alle Bibelzitate Luther-Bibel 1984). Dies wurde Justine Sacco zum Verhängnis – und ihren Anklägern in gewisser Weise auch.

Im Übrigen sind diejenigen, die bloßstellen wollen, nicht unfehlbar. 2014 kursierte ein Foto, auf dem der Regisseur Steven Spielberg lächelnd vor dem motorisierten Modell eines Dreihornsauriers kniete, das in seinem Film Jurassic Park verwendet worden war. Ein paar Übereifrige deuteten das als Pose eines triumphierenden Jägers; und obgleich dieser Saurier seit Jahrmillionen ausgestorben ist, gab es einen Sturm im Wasserglas. So klein die Entrüstungswelle war, hatte sie doch Ähnlichkeit mit den Fällen Sacco und Palmer.

Das Internet begünstigt die für durchdachtes Urteilen notwendigen Bedingungen nicht, und das ist angesichts der Folgen für die Beschuldigten bedauerlich. Auch andere Elemente grundlegender Gerechtigkeit scheinen zu fehlen. Die Bibel schreibt vor, ein angebliches Vergehen müsse durch Zeugen belegt werden (5. Mose 19, 15; 2. Korinther 13, 1), und tatsächlich ist dies ein Grundprinzip vieler moderner Justizsysteme. In der Welt des Internets ist das kaum möglich. Es bleibt wenig Zeit, um Fakten zu prüfen, Aussagen zu analysieren oder ihren Kontext zu berücksichtigen. So groß ist die Hast, dass in manchen Fällen nicht einmal klar wird, dass überhaupt ein Urteil gefällt wurde, es sei denn, es würde nachgereicht. Wie bei dem schrecklichen Gericht in Lewis Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland scheint die Strafe manchmal vor dem Urteil zu kommen.

„,Die Geschworenen sollen ihr Urteil fällen‘, sagte der König zum vielleicht zwanzigsten Mal an diesem Tag. ,Nein, nein!‘ sagte die Königin. ,Erst die Strafe – dann das Urteil.‘“

Dieses Tempo bewirkt auch die Illusion, das Internet sei seinem Wesen nach nicht dauerhaft. Man kann es nicht anfassen; man kann es nicht in der Hand halten. Man tippt etwas und dann erscheint es – in einer „Cloud“, einer Wolke aus ungreifbaren Daten. Kaum existiert es im Denken, existiert es auch online schon. Das alles fühlt sich viel entfernter an als persönliche Interaktion von Angesicht zu Angesicht.

Infolgedessen fühlt man sich freier, zu schreiben, was einem einfällt. Dies wird als „Onlineenthemmungseffekt“ bezeichnet. Einen großen Anteil daran hat die Möglichkeit, anonym zu agieren. Ein Namenloser kann ohne Verantwortung anklagen, weil man ihn kaum jemals haftbar machen kann. Dieser Mangel an Verantwortung bedeutet, dass man unbedachter, häufiger, hastiger und ungehemmter agiert. Der Reporter John Markoff von der New York Times berichtete Frau Jacquet von der Erkenntnis, „dass die Internet-Welt voller Trolle und sonstiger Gemeinheit war, und dass Menschen sich online verhielten, wie sie sich bei persönlichen Begegnungen nie verhalten würden“. Im Internet jemanden bloßzustellen fühlt sich weniger vernichtend und weniger konkret an, als sich die öffentliche Bestrafung für die Ankläger der Hester Prynne angefühlt haben mag.

Ronson erinnert sich an einen Journalisten der Zeitschrift Gawker (Gaffer), der sich an der Demütigung von Justine Sacco beteiligt hatte und ihm per E-Mail schrieb, er habe „das Gefühl, es werde ihr ,mit der Zeit gut gehen, wenn nicht schon jetzt […]. Die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist so kurz. Heute werden sie sich über etwas anderes aufregen‘.“ Weit gefehlt. Frau Sacco verlor nicht nur ihren „Traumjob“, sondern auch ihr Ansehen. Gegenüber Ronson sagte sie: „Ich fürchte, wenn ich morgen einen Autounfall hätte und mein Gedächtnis verlöre und mich dann bei Google suchte, dann wäre das meine neue Realität.“ Sie fand nach einer Weile wieder Arbeit, aber man braucht nur ihren Namen zu googeln, um bestätigt zu sehen, dass ihre Befürchtung nicht unbegründet ist.

Man investiert nicht so viel Zeit und Gedanken in das, was man im Internet schreibt, weil es nicht so folgenreich zu sein scheint – und sich vielleicht nicht so persönlich anfühlt – wie herkömmliches Tratschen und Mobben. Größer könnte der Irrtum nicht sein. Jacquet schreibt: „Anders als der Tratsch der Vergangenheit, der gesprochen oder gedruckt war, ist Internettratsch schnell, weitreichend, in digitalen Stein gemeißelt und oft mit einer Suchmaschine auffindbar.“ Menschen vergessen vielleicht; das Internet aber vergisst nicht, und der seelische Schaden aufseiten der Zielperson kann noch größer sein.

Öffentliches Bloßstellen hat auch mit Macht zu tun. Ronson schreibt: „Auf Twitter entscheiden wir selbst, wer es verdient, vernichtet zu werden. Wir selbst bilden unseren Konsens, und wir werden nicht vom Justizsystem oder Medien beeinflusst. Das macht uns zu etwas Bedeutendem.“ Internetforen bieten Nutzern Gelegenheit, etwas zu bewirken; dadurch, dass sie jemanden bloßstellen, nehmen sie die Rolle eines Richters oder Herrschers ein. Der Geisteswissenschaftler Michel Foucault schrieb in seinem bahnbrechenden Werk Surveiller et punir, dass Bestrafen zum Teil von dem Wunsch motiviert ist, die Macht des Souveräns zu bekräftigen und zu demonstrieren. Früher hatte der Souverän oder Richter das Recht, zu strafen; in der Welt des Internets ist jeder Nutzer der „Souverän“.

Verbrechen und Strafe

Besonders interessant ist die Dynamik zwischen Missetäter und Bloßsteller. In Violence: Reflections on a National Epidemic bezeichnet der amerikanische Psychiater James Gilligan Bestrafung als etwas, das selbst ein Akt der Gewalt ist, eine Art Ausgleich für den ursprünglichen Verstoß. „Was gemeinhin als ,Verbrechen‘ bezeichnet wird, ist Gewalt der Art, die das Rechtssystem als illegal bezeichnet, und ,Bestrafung‘« ist Gewalt der Art, die es legal nennt. Doch die Motive und Ziele, die beiden zugrunde liegen, sind identisch.“ Das erinnert an das Prinzip „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, das in der Thora zu finden ist.

In einem herkömmlichen Justizsystem sind die von einem Richter auferlegten Strafen – ob sie wirklich gerecht und angemessen sind oder nicht– durch sein Amt und die Parameter des geltenden Rechts legitimiert. Im Internet gibt es dagegen kein Amt und kaum geltendes Recht. Wer weiß, welche Strafe auf einen verfehlten Scherz oder das Töten eines exotischen Tieres steht? Anhaltspunkte oder Einschränkungen sind Mangelware. Doch das Problem ist größer, denn der Richter hat, wie Foucault anmerkte, ein inneres Bedürfnis, die Schuld des Strafens (d. h. die Schuld der Gewalt gegen den Täter) aufzuheben oder noch besser zu verhindern; die strafende Macht „sollte nicht die Schuld an der Strafe tragen, die sie verhängt“. Als selbst ernannte Richter ohne die Legitimation durch das offizielle Amt haben Internetrichter noch mehr Rechtfertigungsbedarf.

All dies scheint zu erklären, warum sich Auseinandersetzungen im Internet zu einer solchen Hysterie auswachsen. Bei öffentlichen Bloßstellungen vor dem Internetzeitalter, schreibt Foucault, war die Schändlichkeit des Verbrechens – einfach ausgedrückt der Grad seiner wahrgenommenen Anstößigkeit und/oder Scheußlichkeit – das Instrument der Rechtfertigung für die Strafe. Das war ein Beispiel für den Ausgleich zweier Gewaltakte: der Schuld und der Sühne. Wurde allzu eifrig bestraft, so wurde die Schuld ausreichend überhöht, um die Sühne zu rechtfertigen. Das Gleiche könnte man über das Bloßstellen im Internet sagen: Die Hysterie der Internetgemeinde, die oft aus dem Ruder läuft, übersteigert die wahrgenommene Missetat (die Schändlichkeit, wie Foucault es nennt) auf ein solches Maß, dass sie die „Lynchjustiz“ rechtfertigt, selbst bis hin zum Verlust von Lebensunterhalt, Ansehen, Beziehungen und Zukunftschancen des wahrgenommenen Täters. Aus Justine Saccos unüberlegtem Scherz wurde im Internet ein Ausdruck von jahrhundertelangem Rassismus, Privilegien für Weiße und den Nöten eines ganzen Kontinents; so gesehen erscheint der Verlust eines Arbeitsplatzes als geringer Preis.

„Der Begriff, Missbrauch von Privilegien‘ wurde zum Freibrief, um so ziemlich jeden, den wir uns vornahmen, zu zerreißen.“

Innerhalb dieses Umfelds haben Internetmeuten kaum Anlass, etwas zu bereuen. Da das Internet so schnelllebig ist (dass jeder eines Tages seine 15 Minuten Ruhm haben wird, scheint inzwischen ein großzügiges Versprechen), hat jemand, der abstraft, kaum Zeit, überhaupt Schuld zu empfinden.

Dieser Prozess führt zu Bestrafungen, die nüchtern betrachtet weit schwerer wiegen als der ursprüngliche Verstoß. Jacquet schreibt: „Mit der Bloßstellung durch das Internetvolk geht ein Problem der Verhältnismäßigkeit einher: Bagatellverstöße, die gefilmt und verbreitet werden, können härtere Strafen nach sich ziehen als schwere Verstöße, die nicht aufgezeichnet werden; die Folge ist inhärente und wahrscheinlich unvermeidbare Ungerechtigkeit.“

Dieser Ungerechtigkeit ist schwer beizukommen, denn in ihrem Kontext ist Macht eine absolute Einbahnstraße. Mike Daisey, ein auf Monologe spezialisierter Schauspieler, wurde dabei erwischt, dass er Informationen türkte, die in This American Life gesendet wurden; Ronson gegenüber bemerkte er, dass Internetrichter „keine Entschuldigung wollen“. Es besteht wenig Interesse an zwei Bedingungen dauerhafter Beziehungen: Vergebung und Versöhnung. „Damit man sich entschuldigen kann, muss jemand zuhören“, meinte er. „Der andere hört zu, und man spricht, und es gibt einen Austausch. […] Was da geschieht, ist ein Austausch von Macht.“ Doch im Internet findet dies oft nicht statt; öffentliche Entschuldigungen werden meist von den Bloßstellern analysiert und in Bausch und Bogen abgetan.

Möglicherweise ist der Prozess des Bloßstellens selbst das Problem. Eine Strafe sollte der Schwere der Schuld angemessen sein; deshalb wird die Aufrichtigkeit einer Entschuldigung oft an ihrem Verhältnis zu dem begangenen Verbrechen gemessen. Die Analyse erfordert zunächst, zur „Schändlichkeit“ zurückzukehren – zur wahrgenommenen Schwere des Verbrechens – und die Aufrichtigkeit des Täters danach zu beurteilen. Allerdings hat der Täter hier selten eine Chance, da ja die Schändlichkeit der Tat auf eine unrealistische, schwer verzeihbare Größe übersteigert wurde, um die Schuld des Bloßstellenden zu mindern.

Ewige Prinzipien

All dies erweckt den Eindruck, schlecht geplant und nicht verankert zu sein. Die Richter (und machen wir uns nichts vor, das könnten Sie, ich oder jeder andere sein) sind eine Legion. Im Internet handeln wir impulsiv und emotional; wir sind dem Einfluss der Masse ausgesetzt – dies haben Schriftsteller und Soziologen von Nathanael West bis Clay Shirky dokumentiert. Was bei alledem absolut fehlt, ist eine Regelung durch Gesetze. Die Struktur oder Verfahrensweise der Internetjustiz ist bestenfalls unklar, wenn überhaupt existent.

Eigentlich sollte das nicht wichtig sein – schließlich haben sich die Prinzipien gesunder zwischenmenschlicher Beziehungen, selbst im Internet, nicht geändert. Dass wir den Missetäter nicht sehen, bedeutet nicht, dass wir weniger geduldig oder versöhnlich sein sollten.

Im Evangelium nach Matthäus fasst Jesus Christus zusammen, wie man mit Unrecht umgehen soll. Der erste Schritt besteht darin, den Missetäter privat anzusprechen und zu versuchen, das Problem mit ihm zu lösen. Wenn er nicht hört, empfiehlt Jesus, ihn erneut im Beisein von Zeugen anzusprechen. Wenn auch das nicht fruchtet, besteht der letzte Schritt darin, die Obrigkeit hinzuzuziehen (Matthäus 18, 16–17). Nirgendwo empfiehlt er, das Problem zu veröffentlichen, offene Briefe zu schreiben oder lauthals zu verlangen, dass Missetäter ihre Arbeit verlieren.

„Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen.“

Die Prinzipien, die Christus umrissen hat, funktionieren noch immer, auch im Internet. An keiner Stelle hat er permanente und öffentliche Bloßstellung empfohlen, und das ist kein Wunder. Gilligan behauptet aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung mit einigen der abscheulichsten Verbrecher der Welt: „Schmach ist die primäre oder eigentliche Ursache aller Gewalt, ob gegen andere oder gegen sich selbst.“

Vielleicht sollte es uns aber nicht überraschen, dass sich ein solches System der „Justiz“ ohne Verankerung derart ausbreiten konnte. In demselben Evangelium prophezeit Christus, dass das Recht eines Tages nichts mehr gelten und infolgedessen Beziehungen zerbrechen werden: „Weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten“ (Matthäus 24, 12). Die Welt der Bloßstellungen im Internet fühlt sich in der Tat kalt an.

Das Internet ist noch nicht ausgereift und es könnte noch Regeln ausbilden, mit deren Hilfe sich eine Form vertretbarer „Justiz“ finden lässt. Doch in einem Kontext, der das Extreme belohnt (die meisten Follower, die meisten Klicks), ist es schwer vorstellbar, dass sich eine vernünftige Justiz entwickeln wird. Deshalb ist es beruhigend, andere biblische Prophezeiungen zu lesen, die verheißen, dass selbst die bei Matthäus beschriebenekalte Welt letztlich ein Ende finden und einer Gesellschaft weichen wird, die auf menschenfreundlicheren und erfüllenderen Gesetzen beruht. In jener künftigen Gesellschaft wird der Mensch nicht mehr ein „Herz aus Stein“ haben, sondern „ein neues Herz“ und „einen neuen Geist“ (Hesekiel 36, 26). Wie der Apostel Johannes in Offenbarung 21, 4 schreibt, wird der Tag kommen, an dem Missetaten keine Rolle mehr spielen: „Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“