Avons-nous besoin d’une neuromoralité ?

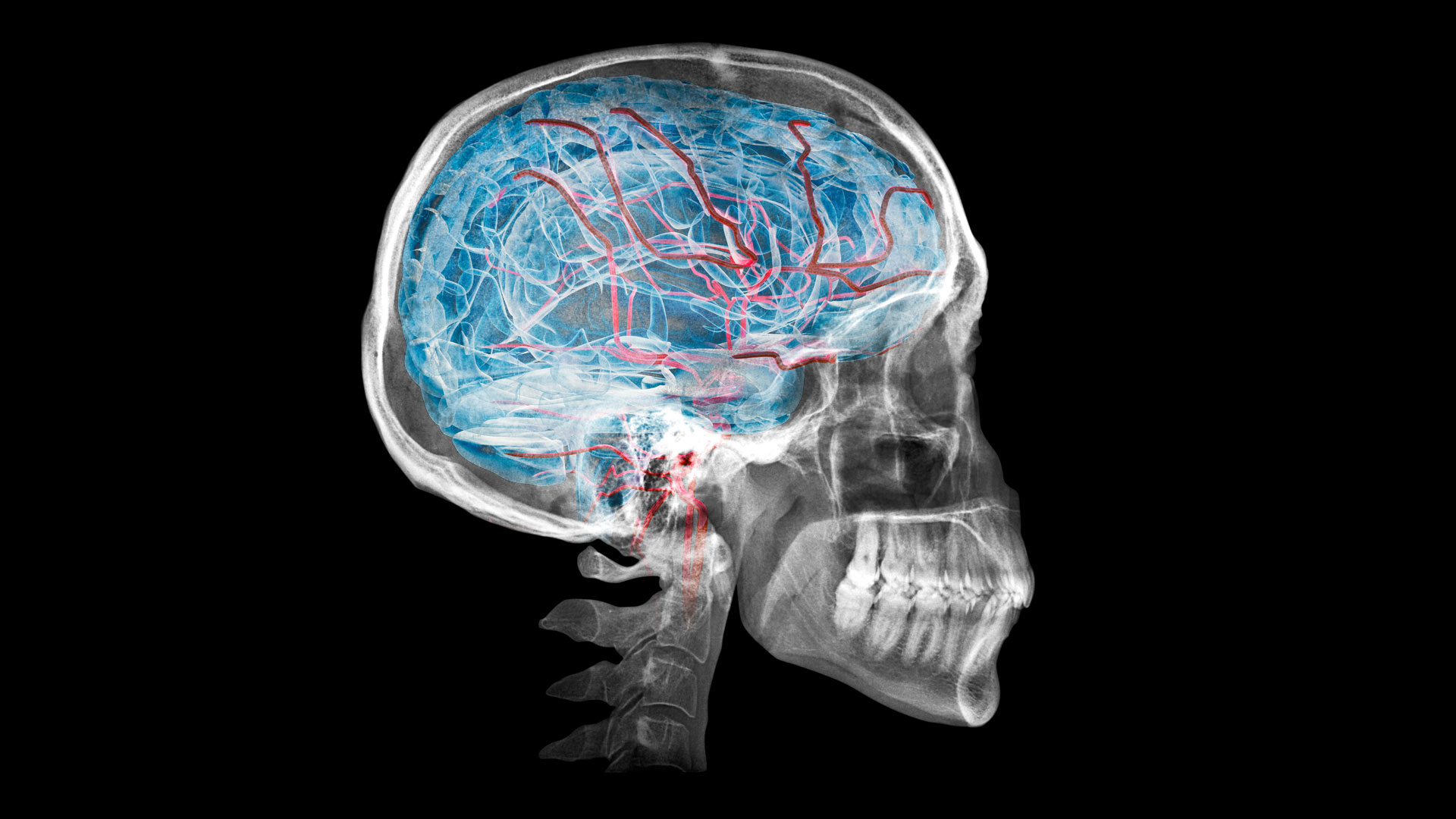

Armés d’une collection d’outils qui rappellent l’arsenal intergalactique de la Guerre des étoiles, les neuroscientifiques modernes sont de mieux en mieux équipés pour faire des incursions vers les frontières du cerveau humain.

Grâce à l’utilisation de la tomographie à émission de positons (TEP), de la spectroscopie proche infrarouge (SPIR) et de l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), la neurotechnologie sonde le cerveau avec toujours plus de précision et propose des explications sur le comportement humain.

Les récentes découvertes dans la science du cerveau ont poussé Martha J. Farah, directrice du Center for Cognitive Neuroscience à l’université de Pennsylvanie, d’écrire en janvier 2005 : « Pour la première fois, il va être éventuellement possible d’entrer dans l’intimité du cerveau, et de juger les gens pas uniquement par leurs actions mais aussi par leurs pensées et prédilections. Le changement de la fonction cérébrale chez les êtres humains normaux, avec pour objectif d’augmenter la fonction psychologique, est de plus en plus faisable et, en fait, pratiquée. En même temps, les progrès de la neuroscience de base éclairent la relation qui existe entre le cerveau et l’esprit, qui est un sujet de grande importance philosophique. Notre compréhension de la raison pour laquelle les gens agissent de telle ou telle façon est étroitement liée au contenu de nos lois, de nos mœurs sociales et de nos croyances religieuses. »

La capacité de la neuroscience à observer l’activité cérébrale est porteuse de grandes promesses. Cependant, elle soulève en même temps des questions intrigantes qui vont au-delà du laboratoire de recherche et jusque dans les vies quotidiennes des gens. Il semblerait que, au début de ce 21ème siècle, nous soyons arrivés au point de nous demander non pas si nous pouvons surveiller et manipuler la fonction cérébrale, mais plutôt si nous devrions. Par conséquent, face à la tendance qu’ont les questions d’éthique à être dépassées par les progrès technologiques, le nouveau domaine de la neuroéthique – comme ses prédécesseurs que sont l’éthique médicale et la bioéthique – se retrouve dans une course visant à rattraper les tendances neurotechnologiques.

Si la neuroscience, avec ses technologies et techniques en plein développement, peut démontrer de manière consistante et fiable les traits psychologiques et/ou les prédispositions médicales, quels cadres moraux ou directives éthiques vont régir ses utilisations ? Avons-nous besoin d’une neuromoralité ?

La technologie actuelle de l’imagerie cérébrale est en train de mettre en corrélation des modèles d’activité cérébrale et des traits psychologiques et de personnalité. Le « cerveautypage » semble être en mesure d’identifier les vulnérabilités de la santé mentale, la prédisposition au crime violent, les attitudes racistes, l’aversion au risque, le pessimisme etc. La plupart des neuroscientifiques sont prompts à mentionner que l’imagerie cérébrale dans son stade actuel de développement est utile et instructive mais qu’elle est loin d’être concluante. Néanmoins, le potentiel est réel, et les questions d’éthique commencent à être posées concernant les éventuelles applications des ces progrès techniques et l’information qu’ils pourront générer. Les problèmes pratiques et philosophiques associés à l’intimité du cerveau, l’augmentation de la performance, et la nature même de l’identité individuelle font partie des sujets d’inquiétude.

Prédiction contre intimité

Si la neuroscience peut fournir les moyens d’exposer les prédispositions et ainsi prévoir les comportements, elle mettra à défi notre compréhension culturelle de l’intimité personnelle et de quand ou si la société a le droit de savoir ce qu’une personne a tendance à penser ou à faire avant qu’elle ne pense ou n’agisse.

Les compagnies d’assurance ne seraient-elles pas intéressées d’identifier les automobilistes qui ont un penchant à prendre des risques ? Les assureurs maladie profiteraient très certainement de connaître les prédispositions médicales de leurs clients potentiels. Pouvons-nous imaginer une époque où la neuroimagerie serait utilisée pour passer au crible les candidats à un poste ? Le processus d’admission à l’université pourrait-il être un jour complété par des scanners cérébraux afin d’éliminer les candidats qui risqueraient d’être diagnostiqués comme souffrant de schizophrénie pendant leurs années d’université ?

Veuillez considérer les sérieuses implications de la recherche sur le cerveau dans un cadre judiciaire. Que se passerait-il si nous étions capables de détecter des modèles ou défauts cérébraux qui feraient envisager la possibilité d’un comportement criminel ? Traitant ce sujet lors d’une conférence de l’American Enterprise Institute qui a eu lieu en juin 2005, Henry T. Greely, directeur du Center for Law and the Biosciences à l’université Stanford, posa ces questions qui poussent à la réflexion : « Quelle sera la précision de ces prédictions ? De quelle manière la société les percevra-t-elle comme précises ? Et quand devrions-nous agir selon les prédictions plutôt que selon des actions ? »

Si la neuroimagerie pouvait nous aider à découvrir une augmentation de la circulation sanguine ou de l’activation du cerveau qui signalerait une prédisposition à la pédophilie, est-ce qu’il importerait de savoir si l’information a été obtenue directement ou subrepticement ? Avec qui cette connaissance basée sur le cerveau devrait-elle être partagée ? Devrions-nous intervenir avant que le crime soit commis, ou peut-être exiger une assistance socio-psychologique, que ce soit annoncé aux voisins, ou que la personne soit déclarée inapte à travailler avec des enfants et des adolescents ? La présomption d’innocence est-elle déclarée nulle est sans effet par une prédiction provenant d’un scanner cérébral ?

Si nous estimons que l’intervention est inacceptable à ce stade, comment ferions-nous face aux parents d’une victime potentielle sachant que nous avions une connaissance anticipée de l’horrible crime qui serait peut-être commis ?

L’amélioration de la performance

Quoi de plus naturel que d’avoir envie de s’améliorer ? Le désir de se développer et d’améliorer ses compétences n’est-il pas instinctif ? Le désir de mieux faire n’est-il pas inhérent à la conscience humaine ?

Et que se passerait-il si la faculté de « faire mieux » venait sous forme de cachet ?

Selon les chiffres des Nations Unies, l’augmentation des ventes annuelles de méthylphénidate aux États-Unis entre 1987 et 1997 est passée d’environ 60 millions de doses définies journalières à plus de 300 millions. Pourquoi cette augmentation vertigineuse ? Farah indique que « même si la méthylphénidate (Ritalin) et l’amphétamine (Adderall) sont soi-disant prescrites surtout pour le traitement des TDAH (trouble déficit de l’attention / hyperactivité), les chiffres de ventes suggèrent qu’ils ne sont pas rarement pris pour l’amélioration des performances. La méthylphénidate est actuellement prise par beaucoup de collégiens, de lycéens et d’étudiants. Des études ont estimé que 10 % des collégiens et lycéens et 20 % des étudiants ont consommé de manière illégale des stimulants donnés par ordonnance comme la Ritalin. »

Ces médicaments, sensés aider les personnes ayant un trouble cognitif, sont pris pour l’amélioration cognitive par des étudiants en bonne santé affirmant qu’ils étudient mieux, plus longtemps et qu’ils obtiennent de meilleures notes à leurs examens.

La psychopharmacologie est prête à jouer un rôle primordial dans l’augmentation de l’activité cérébrale. Le changement d’humeur, la stimulation de la mémoire, la suppression de l’appétit, l’amélioration de la libido, l’attention concentrée et la vivacité sont non seulement possibles mais actuellement pratiqués grâce à des réajustements de la chimie du cerveau. L’on s’attend à une sophistication accrue dans la technique et le traitement.

Les efforts humains, l’ingéniosité et les performances doivent-ils être reconnus de la même façon, qu’ils aient été chimiquement améliorés ou pas ? Dans le monde du sport, nous pensons normalement que non. Les athlètes olympiques et professionnels pris en train de vouloir augmenter leurs performances par la prise de drogues sont punis et disqualifiés. Mais qu’en est-il des salles de classe ou des salles de conseils d’administration dans le monde des affaires ? Un étudiant concourant pour être admis dans une faculté de droit est-il injustement désavantagé si d’autres étudiants prennent des psychostimulants pour augmenter leurs performances dans les études ? Est-ce que les potentialisateurs trichent ? Est-ce que l’employé stressé qui prend de la modafinil, ce stimulant qui l’aide à rester éveillé et effectuer plus de travail en une journée, est loyal dans sa quête de reconnaissance et de récompense ?

Est-il même nécessaire de s’inquiéter ? Ces exemples sont-ils différents de la dose suffisante de café que l’on boit pour « tenir toute la nuit » et terminer ainsi un exposé pour l’école ou un projet pour le travail ?

Même si par le passé, nous avons pu être réticent à poser une question à notre conjoint avant qu’il ne prenne sa dose quotidienne de caféine, les enjeux actuels semblent bien plus importants. Les médicaments modernes visant à modifier les humeurs sont tellement efficaces qu’ils peuvent créer une certaine confusion dans les relations. Farah se demande : « Si nous tombons amoureux d’une personne qui prend du Prozac, et que nous remarquons ensuite qu’elle est difficile ou capricieuse sans le médicament, concluons-nous qu’après tout nous ne l’aimons pas ? Parce que, qui avons-nous aimé ? Est-ce que nous traitons les gens (nous y compris) comme des choses si nous mettons à jour chimiquement leur cognition, leur tempérament et leur performance sexuelle ? Les gens ont des opinions différentes sur l’inquiétude que soulèvent ces scénarios, mais au moins certains voient une distinction métaphysique fondamentale s’éroder, la distinction entre les choses (mêmes les choses biophysiques complexes) et les personnes. »

L’identité individuelle

Quelle est la distinction déterminante entre une personne et une chose qui, selon Farah, semble s’éroder ? Pour beaucoup, la pente savonneuse est la distinction entre le cerveau, un organe du corps, et l’esprit humain qui a le libre arbitre.

« Nous n’avons aucune idée comment le cerveau donne pouvoir à l’esprit. Nous connaissons beaucoup de choses sur la localisation de la fonction, nous connaissons beaucoup de choses sur les processus neurophysiologiques, mais nous ignorons tout de la façon dont le cerveau produit des états mentaux – comment il produit l’intentionnalité consciente et rationnelle. »

Êtes-vous votre cerveau ? Ou existe-t-il quelque chose d’autre qui fait de nous des êtres humains ?

Le déterminisme biologique, en essayant de répondre à cette question, offre une explication complète de ce qu’est la nature et le comportement de l’homme, explication qui est basée sur les processus physiologiques du cerveau. Il prétend que le comportement humain résulte du câblage du cerveau et que le libre arbitre est peu vraisemblable. Steven Pinker, professeur de psychologie à l’université d’Harvard, s’oppose au label « déterministe » mais conclut néanmoins que le libre arbitre est un concept inapproprié parce que nous sommes la somme totale des mécanismes purement physiques de notre cerveau. Si c’est le cas, sommes-nous alors responsables de nos attitudes et de nos actions ? Pinker propose qu’au lieu de nous demander si un individu est personnellement responsable, nous devrions plutôt nous demander : « La personne a-t-elle une version intacte du système cérébral humain qui répond normalement aux contingences publiques de la responsabilité ? » Il suggère qu’une nouvelle neuromoralité devrait se concentrer sur le fait d’explorer et d’établir des contingences qui peuvent décourager le comportement inapproprié et qu’elle ne devrait pas s’occuper de la culpabilité personnelle.

Il semblerait que cette perspective gagne du terrain de manière significative. Farah affirme encore : « Lorsque les éthiciens et les théoriciens du droit se sont attaquées aux récits neuroscientifiques sur les mauvais comportements, ils se sont de plus en plus tournés vers des interprétations alternatives de la responsabilité qui ne dépendent pas du libre arbitre, et vers les prétendus codes pénaux « tournés vers l’avenir », conçus non pour infliger des punitions pour des comportements antérieurs mais pour encourager les bons comportements et protéger le grand public. Le ‘modèle de maladie’ de la dépendance aux drogues et l’élargissement de la notion médicalisée de dépendance à d’autres comportements compulsifs comme le jeu pathologique ou l’hypersexualité, est une autre façon par laquelle les explications du comportement basées sur le cerveau ont eu un impact sur la société. Le modèle de la maladie met l’accent sur la nature déterministe et physiologique des comportements et réduit par là leur stigmate moral. »

« Le problème avec les récits du comportement est [qu’ils suggèrent que] tout ce que nous faisons… est le résultat d’un chaîne d’évènements purement physiques auxquels il est impossible de résister, tout comme il est impossible de résister aux lois de la physique. »

Le modèle de maladie, comme il est appliqué au comportement humain, implique que nous sommes des victimes impuissantes des réactions biochimiques de notre cerveau, que notre comportement basé sur le cerveau est une impérative physiologique irrésistible. Sally L. Satel, psychiatre et érudite, argue qu’en utilisant ce modèle, on laisse entendre qu’une personne dépendante est incapable de contrôler son comportement. Cependant, elle suggère qu’un accro est en fait quelqu’un qui ne contrôle pas son comportement et qui s’imagine impuissant. Le premier objectif d’un traitement contre la prise de drogues est d’apprendre à la personne dépendante qu’elle n’est pas du tout impuissante, qu’elle a des périodes de lucidité pendant lesquelles elle peut prendre tous les jours des dizaines de microdécisions qui font que, soit elle continue de consommer soit elle arrête. Les individus qui ont un trouble du cerveau comme par exemple la schizophrénie ne peuvent pas décider de ne pas avoir d’hallucinations, tout comme une personne atteinte de sclérose en plaques ne peut pas choisir d’avoir des crises de spasticité. D’un autre côté, Satel prétend que les personnes dépendantes peuvent choisir – et souvent, choisissent – de changer leur comportement.

Alors que devons-nous conclure de ce débat ? Sommes-nous impuissants pour résister à la chimie de notre cerveau ? Ou sommes-nous des entités jouissant du libre arbitre et faisant des choix conscients ? Comme Satel l’indique, une scanographie cérébrale ne peut pas nous dire si un « désir maladif est irrésistible ou si l’on n’y a tout simplement pas résisté. »

Des études montrent que les gens semblent ouverts aux découvertes de la neuroscience, exprimant une grande confiance envers la scanographie cérébrale comme étant un vrai test de vérité. La réceptivité des gens dépasserait la confiance que de nombreux chercheurs en neurologie sont actuellement prêts à témoigner. Farah suggère que des affirmations comme « le cerveau ne ment pas » illustrent « un échec dans l’appréciation des nombreuses couches du traitement du signal et de l’analyse statistique qui interviennent entre la fonction cérébrale réelle et l’image ou la forme du signal résultante, ainsi que du groupe complexe de suppositions nécessaires pour interpréter l’importance psychologique de telles images. »

Même parmi les gens qui semblent démontrer une certaine ouverture d’esprit, la plupart croient encore qu’ils ont un esprit et un cerveau, et que ces deux-là ne sont pas la même chose. Les progrès de la neuroscience semblent se heurter à cette croyance quasi universelle.

La science contre l’esprit

L’éthique judéo-chrétienne, profondément ancrée dans le monde occidental, comporte la croyance fondamentale selon laquelle l’homme est un agent moral libre fait à l’image de Dieu, selon sa ressemblance, et qu’il est responsable de son comportement devant son Créateur. L’apôtre Paul décrit ce concept dans sa première lettre adressée à l’Église de Corinthe, dans laquelle il écrit : « Qui donc, parmi des hommes, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? » (1 Corinthiens 2 : 11). Paul décrit un élément spirituel dans l’homme qui lui permet de fonctionner en tant qu’être humain, « de connaître les choses de l’homme ». Est-ce possible que nous reconnaissions intuitivement que nous sommes plus que des entités biochimiques complexes parce que nous avons « l’esprit de l’homme » ? Est-ce possible qu’il existe un trait non physique qui habite en nous et qui fonctionne conjointement avec un système cérébral humain sain ?

La croyance selon laquelle les êtres humains ont des esprits capables d’entretenir des relations non seulement avec autrui mais aussi avec Dieu, est impossible à prouver scientifiquement, mais plausible pour les gens qui ont des convictions sincères. Avant d’accepter les principes d’une neuromoralité matérialiste, nous devrions peut-être revoir l’éthique judéo-chrétienne pour examiner si elle nous a effectivement déçus, ou si nous avons tout simplement manqué de l’apprécier, de la respecter et de la mettre en pratique.

Restez branchés

En prévision de l’intérêt accru porté sur l’amélioration de la performance, la neuroéthique, à son honneur, essaie de se préparer aux défis qui se dessinent à l’horizon. Des méthodes plus agressives et plus sophistiquées de manipulation et d’amélioration du cerveau sont actuellement explorées, comme par exemple la stimulation des nerfs du cerveau, la chirurgie du cerveau et les interfaces cerveau-machine. La façon dont la recherche sur le cerveau est menée, ce qu’elle découvre, et la façon dont la société utilisera ces découvertes, sont des sujets de grand intérêt et qui ont des implications dans de nombreux aspects de la vie humaine.

Attachez votre ceinture, nous partons dans les recoins les plus profonds de l’esprit. Le professeur Farah déclare que la question n’est « pas si, mais plutôt quand et comment la neuroscience façonnera notre avenir. »