Toujours plus : Visions de notre avenir surpeuplé

Countdown: Our Last, Best Hope for a Future on Earth?

Alan Weisman. 2013. Little, Brown and Company, New York. 528 pages.

Creating Regenerative Cities

Herbert Girardet. 2015. Taylor & Francis Group, Routledge, New York. 216 pages.

The Emergent Agriculture: Farming, Sustainability and the Return of the Local Economy

Gary Kleppel. 2014. New Society Publishers, Gabriola Island, British Columbia. 192 pages.

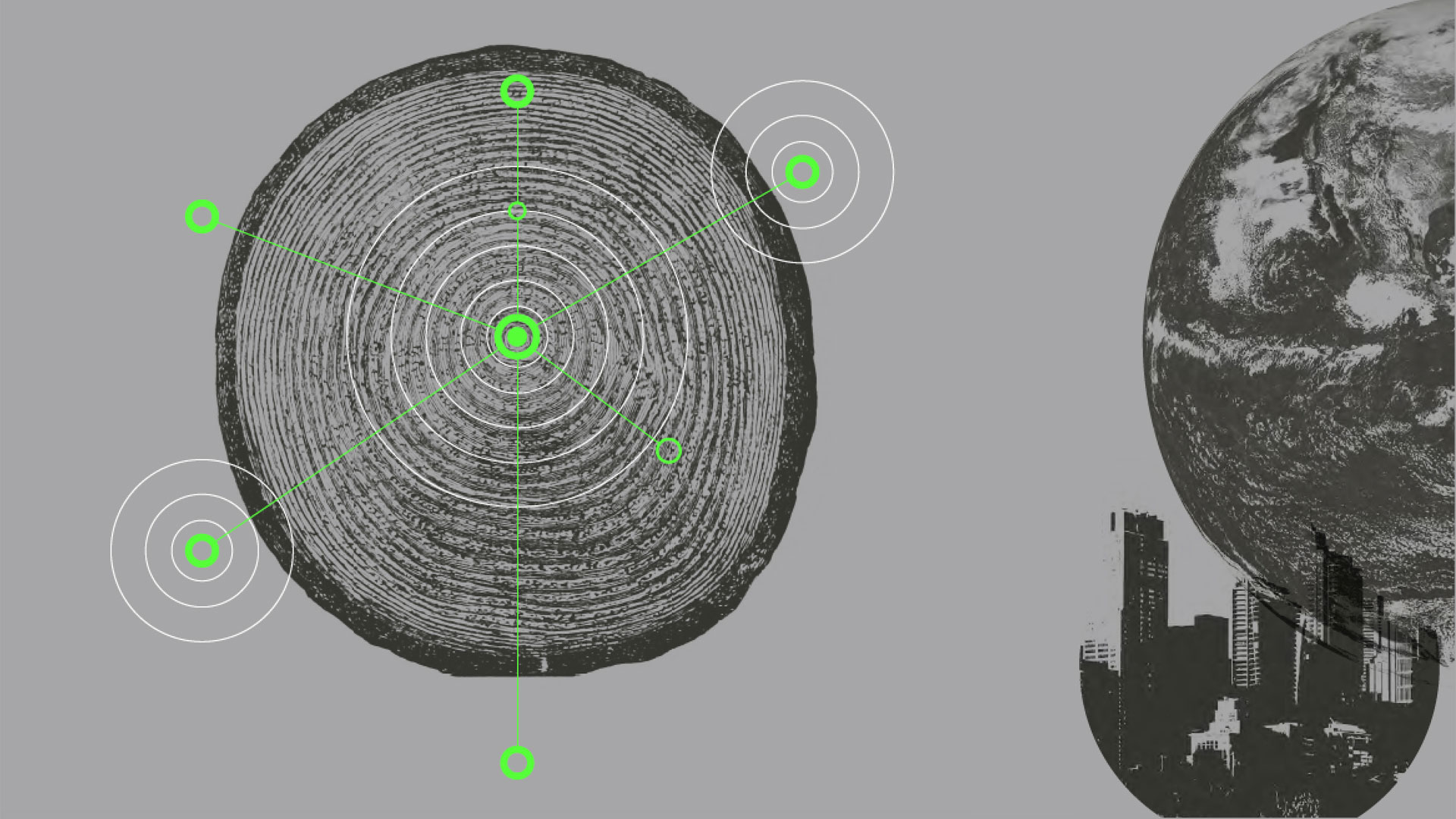

Si elles reçoivent des ressources en abondance, toutes les formes de vie ont la capacité de se reproduire de façon exponentielle, comme le montre le graphique bien connu de la courbe en J. En l’absence de régulation de la croissance d’une population (prédateurs ou herbivores, par exemple), une espèce peut prendre possession d’un écosystème. Elle s’épanouira peut-être pendant un temps tandis qu’elle dominera son territoire, mais sa détermination biologique à manger, se reproduire et manger encore peut conduire à l’effondrement du milieu qui aura assuré sa subsistance jusque-là. Aucune entité vivante ne vit indépendamment de son environnement.

La dynamique « varech-oursin-loutre » que l’on trouve en Amérique du Nord, le long de la côte occidentale, est un exemple classique de mécanisme de freins et contrepoids naturels qui s’exerce sur les populations. Les forêts de varech sont de riches systèmes où interagissent des espèces qui ont besoin de cette algue : pas de varech, pas de forêts, pas d’espèces, donc pas d’écosystème. Les oursins se nourrissent à la base des tiges de varech ; quand celles-ci sont complètement mangées, soit les longues fibres dérivent au large, soit elles sont rejetées sur le rivage. Quant aux loutres, elles se nourrissent des oursins, empêchant ainsi leur population de se multiplier. Sans les loutres, les oursins ne sont pas régulés ; ils consomment alors de plus en plus de varech jusqu’à ce que la forêt soit rasée des fonds marins, laissant un vestige stérile. L’écosystème part à la dérive en se décomposant. Pour paraphraser la remarque de Jared Diamond à propos des habitants de l’île de Pâques coupant leur dernier arbre (Effondrement, 2005), « je me demande ce que l’oursin pense au moment où le dernier brin de varech est lentement emporté au loin ? Est-ce qu’il sait qu’il vient de détruire lui-même son moyen de subsistance ? »

Et qu’en est-il de nos moyens de subsistance planétaires ? Comme l’oursin aveugle et inconscient, participons-nous aussi à une sorte d’autodestruction en traçant notre chemin dans toute la Terre, sans réaliser que nous sommes imbriqués dans les autres systèmes naturels de la planète ? Nous avons obéi à l’instruction de la Genèse « soyez féconds, multipliez » ; grâce à notre aptitude créative apparemment infinie à modifier, consommer et réorganiser les diverses matières, vivantes ou non, notre domination est totale. D’après une étude convaincante de plusieurs bilans : « L’entreprise humaine s’est développée dans une telle proportion depuis le milieu du vingtième siècle que l’époque relativement stable de l’holocène, qui s’étend sur 11 700 ans, est en train d’être déstabilisée, alors que nous sommes sûrs qu’elle est le seul stade terrestre capable de subvenir aux besoins des sociétés humaines contemporaines » (Will Steffen et al., « Planetary Boundaries », 2015).

Dans une autre étude, l’écologiste Jane Lubchenco expose notre responsabilité collective. Les conclusions sont « inéluctables », selon elle. « Au cours des dernières décennies, les êtres humains se sont révélés une nouvelle force de la nature. Nous sommes en train d’altérer les systèmes physiques, chimiques et biologiques selon des schémas nouveaux, à un rythme plus rapide et sur des échelles spatiales plus vastes que ce que la Terre a connu jusqu’à présent. Les hommes se sont imprudemment lancés dans une expérience gigantesque avec notre planète. Son résultat est imprévisible, alors qu’il a de profondes implications pour toute la vie terrestre » (« Entering the Century of the Environment », Science, 1998).

Nous sommes face à un dilemme : sommes-nous capables d’admettre que notre avenir risque de se dégrader, avant qu’il ne devienne notre présent ? Autrement dit, sommes-nous plus futés qu’un oursin ?

Il est manifeste que la problématique liée à la gestion de nos aspirations infinies dans un monde fini nous suivra pendant longtemps. Trois livres suggèrent des solutions envisageables à ce qu’on pourrait appeler les Trois grands facteurs humains qui pèsent sur ces contraintes planétaires : plus de population, plus d’urbanisation et plus d’agriculture.

« Avons-nous la volonté et la prévoyance de prendre des décisions dans l’intérêt de descendants que nous ne connaîtrons jamais ? »

QUATRE QUESTIONS

Alan Weisman se souvient avoir contemplé une tourte voyageuse (ou pigeon migrateur) empaillée dans une bibliothèque-musée de Minneapolis alors qu’il était enfant. « Elle était fonctionnellement éteinte même quand il en restait un million d’individus dans le ciel, car l’ensemble de facteurs interconnectés qui condamnaient son habitat et son approvisionnement en nourriture existait déjà », songe-t-il.

Dans Compte à rebours, A. Weisman se demande si nous sommes sur la même voie. Dans un sens, peut-être remplissons-nous encore le ciel, alors que notre espèce « compte déjà parmi les morts-vivants ».

C’est une question particulièrement pointue. L’auteur articule son livre autour de quatre autres interrogations : Combien d’êtres humains notre planète peut-elle contenir ? Existe-t-il un moyen pacifique et moralement acceptable de convaincre les humains de toutes les cultures, religions, nationalités, tribus et appartenances politiques qu’il est dans leur intérêt de réduire le nombre d’habitants sur Terre ? Quelle ampleur faut-il à l’écosystème pour permettre le maintien de la vie humaine ? Comment concevoir une économie adaptée à une population en baisse, puis stabilisée, c’est-à-dire une économie capable de prospérer sans dépendre d’une croissance infinie ?

A. Weisman entreprend un périple planétaire pour examiner la notion de régulation démographique, et en particulier le problème posé par la deuxième question. Pourtant, même au terme de 400 pages, son livre ne donne aucune réponse ferme à l’une quelconque de ces questions. Étant journaliste, l’auteur est manifestement plus intéressé par l’analyse que par une réponse empirique. Il en ressort un récit de voyage prenant, malgré de nombreuses histoires à rallonge et peu probantes. Pourtant cet ouvrage se veut utile, en alimentant les réflexions plutôt qu’en fournissant une recette à suivre.

Le texte met en exergue un verset de l’Apocalypse (13 : 18) : « Ici, il faut de la sagesse ! Que celui qui a de l’intelligence compte le nombre de la bête, car c’est un nombre d’homme. » Le contexte de ce verset n’est pas démographique, mais A. Weisman le détourne pour mettre en évidence que le nœud du problème, la bête, ce sont les êtres humains, et que la seule solution passe par une réduction des naissances. D’où le titre à double sens : nous vivons soit un compte à rebours jusqu’au désastre, puisque notre population envahit les systèmes planétaires qui subviennent à nos besoins, soit nous devons entamer un compte à rebours de la population en choisissant volontairement d’avoir moins d’enfants.

« Tentons d’abord de définir la population optimale, c’est-à-dire le nombre d’humains susceptibles de jouir d’un niveau de vie jugé acceptable par la majorité d’entre nous. »

Mais quel est le chiffre approprié pour un pays ou une planète ? La détermination de ce nombre, ou l’éventualité qu’il puisse être déterminé, est, de l’avis d’A. Weisman, un feuilleton épique qui, de tout temps, a suscité l’implication – et l’irritation – des autorités religieuses, des philosophes et des scientifiques, un feuilleton que l’on peut résumer par une seule question : que sommes-nous ?

Bien que A. Weisman ne réponde pas non plus clairement à cette question, elle est cruciale. Il poursuit ses réflexions en se demandant si nous sommes une créature « très évoluée » ou porteuse d’une « empreinte divine ». Quoi qu’il en soit, il estime que nous ne dérogeons pas aux règles [physiques] qui régissent le reste de la nature. L’idée qu’il faut être féconds et se multiplier sans retenue et sans se préoccuper de la subsistance de sa famille, personnelle ou globale, n’est pas réaliste, que le monde soit envisagé d’un point de vue matériel ou spirituel.

L’évangile de A. Weisman, qui renvoie à celui d’autres défenseurs de la planification démographique, est la contraception. Des preuves et anecdotes recueillies à travers le monde montrent que les femmes font appel au contrôle des naissances quand il est disponible et que l’ordre civil est stable. Pour résumer, Compte à rebours défend l’idée qu’une plus grande équité entre riches et pauvres, que l’éducation des femmes, l’égalité des droits et la promesse d’un avenir sécurisé, sont les facteurs qui favorisent le contrôle des populations. L’auteur note aussi que « la contraception masculine – facile à mettre en œuvre, non toxique – [...] permettrait aux deux sexes de partager la responsabilité de la planification familiale de façon beaucoup plus équitable. »

« Qu’on le veuille ou non, la population mondiale devra diminuer. » Ce que l’auteur espère, c’est que l’avenir n’aboutira pas là où commençait son livre précédent Homo Disparitus (2008).

FLUX ENTRANTS ET SORTANTS

Quoi qu’il se passe à court ou long terme, les gens vont avoir besoin d’un endroit où vivre. Et cet endroit sera toujours plus souvent la ville, là où réside déjà plus de la moitié de la population mondiale. À cet égard, Herbert Girardet écrit : « Comme les grandes villes deviennent l’habitat humain prédominant, l’urbanisme doit faire l’objet d’un profond changement de cadre conceptuel. »

Creating Regenerative Cities [Créer des villes régénératives], le livre de H. Girardet décrit comment les villes ont évolué et comment elles doivent se transformer pour assimiler cette population en voie d’urbanisation. En tant que cofondateur du World Future Council (Conseil pour l’avenir du monde), il a apporté ses compétences en développement durable à des villes comme Londres, Vienne, Bristol, Adélaïde, Shanghai et Riyad. La continuité et l’étendue de son implication dans ce domaine sont illustrées par les cinquante documentaires pour la télévision et les douze livres dont il est l’auteur.

On pourrait s’attendre à trouver des politiques d’aménagement et des stratégies concrètes dans cet ouvrage. Toutefois, comme A. Weisman, H. Girardet propose souvent plus d’interrogations que de réponses. Pourtant, comme la viabilité écologique devient plus prégnante, ses idées pourraient rallier des soutiens et des possibilités d’application plus vastes.

Les pôles urbains ont toujours été dépendants de ressources extérieures, mais les mégalopoles ont, et auront, un rayonnement de plus en plus étendu dans le monde qui les entoure. Les villes sont des entités vivantes. Chacune a une sorte de métabolisme qui doit recevoir des nutriments puis éliminer ses déchets et sous-produits. Cet équilibre entre les flux entrants et sortants deviendra plus difficile à trouver au fur et à mesure que les villes grossiront. Par exemple, Pékin (Beijing) était la seule grande ville qui comptait un million d’habitants en 1800, alors qu’on estime que sa population sera de 600 millions en 2025. Aujourd’hui, on recense plus de trente conurbations de plus de dix millions d’habitants.

Réfléchissez à l’empreinte urbaine d’une grande ville. La satisfaction des besoins en eau, nourriture et autres denrées est une tâche énorme lorsqu’il faut alimenter les dizaines de millions d’habitants d’un Los Angeles ou d’un Londres. À cette échelle, l’évacuation des déchets solides et liquides (tout comme l’exportation des biens manufacturés) est une merveille d’ingénierie. Pourtant, il faut repenser la manière dont ces tâches sont réalisées, notamment en se demandant si l’environnement local est en mesure de supporter une mégalopole.

« Les grandes villes modernes sont des systèmes dépendants. Nombre de données révèlent aujourd’hui les volumes énormes en énergie, eau, nourriture, bois et autres matières premières diverses qui leur sont indispensables. Mais jusqu’à présent, on n’a pas fait grand-chose pour garantir à long terme ces approvisionnements vitaux. »

H. Girardet décrit l’évolution qui a destitué l’Agropole (petite ville ceinturée des jardins, pâturages et bois qui la nourrissaient) au profit de la Pétropole actuelle, urbanisée et subordonnée aux énergies fossiles. En termes écologiques, les deux systèmes sont à sens unique et ne sont finalement pas viables : ils correspondent à un modèle de consommation pure, avec des flux entrants de ressources et des flux sortants de déchets et de produits. Et c’est là qu’est le problème : « Notre consommation surabondante d’énergies et de ressources accompagne un déclin accéléré inexorable puisqu’elle va à l’encontre de lois et limites naturelles avec lesquelles on ne peut transiger. » Ce flux à sens unique finira par épuiser à la fois les sols et les stocks alimentaires.

Ces modèles linéaires étant condamnés, « nous devons veiller à ce que les schémas de consommation urbains deviennent compatibles avec les écosystèmes de la planète ». H. Girardet affirme de manière convaincante que, la trajectoire actuelle de l’urbanisation conduisant à une crise, nous avons besoin d’un modèle de vie urbaine régénératif si nous voulons conserver des styles de vie occidentaux. Mais ceux-ci ne sauraient être universels. « Si les habitants du monde entier avaient une demande en ressources et en énergie aussi élevée que ceux de Londres, New York, Los Angeles ou Berlin, il nous faudrait trois à quatre planètes. »

UN ÉCOSYSTÈME URBAIN

Le modèle régénératif de Herbert Girardet s’appelle l’Écopole, une sorte d’écosystème urbain au sein duquel les flux entrants et sortants sont raccordés. La boucle se ferme au niveau des déchets, si l’on peut dire ; « Cradle-to-Cradle » (C2C) est la nouvelle forme de déclinaison de « réduire-réutiliser-recycler ». Dans l’idéal, tous les apports en énergies fossiles sont remplacés par des énergies propres renouvelables ; de plus, les activités liées à l’alimentation et à la fabrication sont rapprochées de la ville desservie, les déchets urbains (générés par la consommation alimentaire et manufacturière des habitants) étant réutilisés en entrée du processus continu de production de nourriture et de biens.

Ce repositionnement de la ville paraît crédible en théorie, mais qu’en est-il en pratique ? Les millions de citadins ne sont-ils pas trop nombreux pour permettre une subsistance locale ?

Le cas positif le plus convaincant est un projet dans lequel H. Girardet s’est impliqué. La ville d’Adélaïde, capitale de l’État du South Australia (Australie-méridionale) qui dépasse le million d’habitants, a arrêté 31 stratégies régénératives en 2004, parmi lesquelles : une incitation au compostage des déchets organiques ; plus de 30 % de l’électricité produits au moyen d’éoliennes et de panneaux solaires ; des émissions de CO2 réduites de 15 ; la création de milliers de nouveaux « emplois verts ». Bien que ces évolutions soient louables, leur ampleur est réduite, ou analysée en termes imprécis. Il n’est pas certain que ces efforts puissent être démultipliés à l’échelle d’une ville plus grande. Malheureusement, des dispositions gouvernementales importantes et l’interruption des soutiens à mi-chemin de la mise en œuvre ont limité l’efficacité à long terme de ces projets.

« Nous dépendons tous d’un apport régulier de ressources naturelles provenant de toute la planète, souvent sans nous soucier de l’impact sur l’environnement. Pourtant, les éléments s’accumulent pour prouver que notre exploitation de ces ressources détériore gravement les écosystèmes dont l’intégrité est cruciale pour la survie de nos villes. »

L’un des domaines essentiels qu’il faudra remanier dans l’Écopole est l’agriculture. H. Girardet est convaincu que « le fait de s’appuyer davantage sur un approvisionnement local recrée des liens entre les consommateurs et les producteurs locaux, et peut aussi faciliter l’alimentation d’un effectif mondial croissant de gens aisés ». Il faudra réduire le kilométrage alimentaire (distance parcourue par les aliments, du producteur au consommateur), reconcevoir les ceintures vertes autour des pôles urbains et, d’une manière ou d’une autre, refluer les déchets des villes pour « recharger » les terres. Comme le note H. Girardet, l’alimentation des villes a, jusqu’à présent, été réglée par un aménagement rural : un aller simple de la campagne à la bouche. De plus, « comme les pays en développement copient de plus en plus souvent les régimes alimentaires et les styles de vie occidentaux, leur demande en terres (agricoles) grimpe rapidement ».

Le biologiste et agriculteur Gary Kleppel en convient. Dans son livre The Emergent Agriculture [Une agriculture émergente], cet auteur propose une vision de la ferme qui coïncide avec l’approche locale de H. Girardet. On est loin de l’agriculture industrialisée actuelle, caractérisée par ses exploitations gigantesques, sa production de masse et ses longs trajets d’acheminement. Bien que les agro-industries modernes approvisionnent aujourd’hui une grande partie du monde occidental en denrées de qualité constante et à faibles coûts, l’auteur s’interroge sur la pérennité du système. D’après G. Kleppel, le genre d’exploitation agricole dont dépendent la plupart d’entre nous (subordonnée à des carburants, herbicides, pesticides et engrais synthétiques à base de combustibles fossiles) est, par définition, « non durable, dangereuse, inhumaine, déshumanisante et toxique ». Rejoignant H. Girardet, il préconise un système viable plus holistique : les sols, l’eau, l’air, les animaux et les populations concernés doivent être vus comme des parties intégrantes et indispensables d’un réseau alimentaire. Un tel système tiendrait compte, non seulement de la population actuelle, mais aussi des générations futures. Le message est qu’une véritable agriculture doit réapparaître.

TRAVAIL DE QUALITÉ OU PRODUIT À MOINDRE COÛT ?

G. Kleppel, universitaire, professeur de biologie à Albany (New York), définit la « viabilité écologique » (sustainability) par « la capacité d’endurer ». Les principes sous-jacents sont mieux décrits par l’adhésion à trois volets fondamentaux : « gestion environnementale, viabilité économique et éthique comportementale. » L’auteur pratique ces techniques « durables » dans une petite exploitation agricole à la sortie d’Albany, en écoulant sa production sur le marché fermier local.

Selon G. Kleppel, c’est grâce à une exploitation agricole de petite taille et à une relation directe entre producteur et consommateur que l’on pourra redonner une intégrité à notre système alimentaire : « Si les tendances actuelles se poursuivent, environ deux tiers de la population américaine accéderont à une alimentation locale, éthique et produite sans risque. […] Un ensemble de forces – dont l’augmentation des moyens financiers individuels et l’explosion du nombre de lieux où il est facile d’acheter de la nourriture issue d’une production durable – se combine et amène les consommateurs des classes moyennes sur les marchés émergents. »

« L’agriculture émergente est une alternative à un système industrialisé dont on admet de plus en plus souvent qu’il n’est pas durable. »

En fin de compte, ce livre est écrit pour ce type de consommateur avisé, et non pour le décideur politique. « Les consommateurs reconnaissent de plus en plus souvent l’expertise agricole, ainsi que sa contribution à la qualité et à l’innocuité de notre nourriture, ce qui dynamise la transformation de l’agriculture », écrit-il. Dans ce sens, son analyse de l’étiquetage alimentaire est très utile ; pour les consommateurs critiques en quête de connaissances supplémentaires sur ces questions, cette partie justifie à elle seule le prix de l’ouvrage.

La mission de G. Kleppel est éducative. Il dénigre le mode d’exploitation agricole « réductionniste », la mentalité industrielle qui domine la majorité de la production alimentaire actuelle : dans cette vision pixélisée, chaque ingrédient ou produit (qu’il s’agisse d’un sol, d’une pomme, d’un épi ou d’une vache) n’est rien plus que la somme de ses éléments chimiques. Ce système est dés-intégré et, finalement, déficient, argumente l’auteur.

Il affirme que la production d’une alimentation viable pour l’environnement est un métier, pas une équation chimique. Par exemple, le sol n’est pas seulement une sorte d’agrégat inerte qui tient les racines ; il « est constitué d’une fusion complexe et relativement mystérieuse de composantes microbiennes et géochimiques qui, ensemble, forment un milieu vivant ». Selon l’auteur, il faut d’abord et surtout s’intéresser à la santé des sols. Le besoin apparent d’apports synthétiques en azote et autres produits chimiques dans la pratique agricole moderne trahit la défaillance du système, un cycle vicieux dans lequel chaque nouvel apport synthétique perturbe davantage la nature globale des sols.

Dans sa vision d’une agriculture durable, celle-ci se ferait sur une échelle plus petite et plus locale, elle s’appuierait moins sur les gros équipements mécaniques et sur les herbicides, pesticides et engrais chimiques. Elle intégrerait production végétale et animale et mettrait l’accent sur la diversification des cultures, ce qui préserverait les régulations biologiques naturelles adéquates pour une meilleure gestion des nuisibles et des mauvaises herbes.

Elle mettrait manifestement en péril le modèle de production de masse actuellement en place, mais affecterait aussi les prix alimentaires. Malheureusement, l’Occident exige des aliments à bas prix tandis que les agro-industries mettent les profits en avant. Cette combinaison conduira à notre déclin, d’après G. Kleppel. Peut-être les accords de libre-échange abaisseront-ils les coûts (malgré l’augmentation des frais de transport entre la ferme et le marché), ce à quoi l’auteur réplique que les aspects compromis seront « la qualité et la sécurité de la nourriture. La délocalisation de la production alimentaire diminuera globalement la sécurité de nos aliments et je prédis que c’est ce qui perdra le système alimentaire industrialisé. » Autrement dit, veillez à l’origine des produits que vous achetez. À cet égard, la transparence (le détail des modalités de production et le lieu d’origine) est une évolution utile, quoique controversée.

Cependant, le marché semble orienter les activités dans le sens de G. Kleppel. H. Girardet en conviendrait : la « salade César qui a parcouru 5000 kilomètres » est sans doute en bout de course. Étant mieux informés des pratiques de production de ce qu’ils mangent, les consommateurs choisissent peu à peu une alimentation plus naturelle, moins manufacturée ; on pourrait la qualifier de plus « verte ». L’auteur voudrait que « la vague naissante d’une l’agriculture durable chasse tout ce qui est vieux et dépassé, laissant derrière elle un système de production et de consommation alimentaire qui ne crée pas un épuisement des ressources, une dégradation des écosystèmes, un abandon de l’éthique, une marchandisation du milieu vivant ou une déshumanisation de ceux qui produisent notre nourriture ».

LE PRIX À PAYER

Au fur et à mesure que nous sommes plus nombreux à valoriser la viabilité écologique, nous adoptons une vision moins étroite de nos relations avec autrui, du monde que nous créons et du milieu naturel dont nous dépendons tous. Ces auteurs espèrent que ce genre de synergie positive générera « quelque chose de plus grand » et, pour reprendre l’expression de G. Kleppel, « une éthique de la gestion environnementale, de la justice sociale et de l’élevage, aspects négligés au cours des soixante dernières années ».

Contrairement à l’oursin, nous avons les capacités de choisir notre comportement ; nous identifions des options et tenons compte des conséquences. Nos choix font réellement une différence, sur les plans individuel et collectif. Mais pour dépasser les difficultés évoquées, cette synergie éthique positive doit venir de quelque part. Nous subissons un monde fait de villes mal conçues, d’une agriculture mal gérée et de misère humaine parce que nous avons perdu de vue la source de la véritable éthique.

« Je prédis que les agriculteurs seront toujours plus nombreux à abandonner une production alimentaire industrielle et la marchandisation de leurs produits, au profit d’alternatives émergentes plus valorisantes, plus humaines et souvent plus lucratives. »

Alan Weisman termine la version originale de son livre par une autre référence aux Écritures, Apocalypse 11 : 18 et la récompense réservée à ceux qui détériorent la création : « Les nations se sont irritées ; ta colère est venue, et le temps est venu [...] d’exterminer ceux qui détruisent la terre » (Nouvelle Édition de Genève, 1979).

Cette prophétie ne veut pas dire que, par principe, les villes, l’agriculture ou le volume de la population déplaisaient à Dieu. Au départ, les hommes avaient reçu la consigne de bâtir une famille et de se multiplier (Genèse 1 : 28 ; 9 : 1). Il avait été promis à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel (Genèse 12 : 2 ; 15 : 5). Dieu voulait que l’homme exploite la terre, mais à ses conditions (Genèse 1 : 29‑30 ; 9 : 2‑3 ; Lévitique 11, 25). Selon les prophéties, il y aura des villes à l’avenir ; l’agriculture demeurera une activité dominante. Et si l’on considère que quasiment tous ceux qui ont jamais vécu ressusciteront pour revenir sur terre (1 Corinthiens 15 : 22‑24 ; Apocalypse 20 : 4‑5), la planète doit être en mesure de subvenir aux besoins de milliards de gens.

Aujourd’hui, nous sommes prisonniers de notre mauvaise façon de vivre. La bonne nouvelle est que notre Créateur va nous sauver, mais pas avant que nous n’ayons épuisé presque toutes nos ressources humaines. C’est le prix à payer pour notre intransigeance et, un jour, il faudra régler les comptes, comme le rappelle Alan Weisman.

Les principes comme aimer son prochain comme soi-même, veiller les uns sur les autres, et entretenir notre terre, sont des étapes constructives qui doivent être mises en œuvre dès maintenant. Elles correspondent au mode de vie que notre Créateur a préconisé comme source de bénédictions (Deutéronome 28 : 1‑6). Ce sont des concepts universels intemporels qui concernent chacun de nous, de manière générale : la famille que nous avons, le foyer que nous construisons, et la manière dont nous nous nourrissons.